夜读九江丨画中的龙开河(一)

■ 孙海帆

河流有护城、运输、水源、观景等多种功能,是一座城市的风水和韵味,而韵味是很多老百姓选择居住和依恋这座城市的重要原因。流淌数千年的龙开河从九江人视线中消失已经有20多年了,但她蜿蜒、美丽的韵味在古城人心中留下了不灭的记忆。

清初顾祖禹《读史方舆纪要·卷八十五·江西》记载:“府城西一里有龙开河,长百五十里,源发瑞昌县(今瑞昌市)清湓乡,东流入大江。”文中的湓水全长47.2公里,发源于瑞昌市清湓山,过瑞昌城,经湓浦口注入长江。瑞昌以东湖区至七里湖出水口为湖区及泛滥平原,一般将自此向北流经市区的湓水干流(南北长约4公里)称龙开河。外地人不熟悉,把从莲花峰下来的濂溪(山前平原段,南北长约7公里)及十里河市区段(东西长3公里),也统称龙开河,因而龙开河成了自南向北,穿城而过,蜿蜒数十里的河流,是古城往日繁华之地的代名词。

饶国安 水粉《龙开河畔》(1978年)

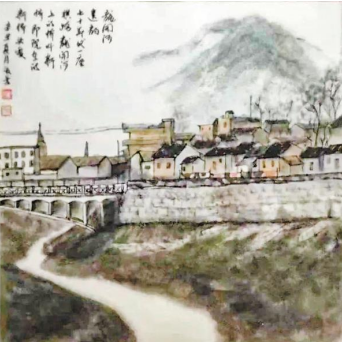

崔夏芳 国画《龙开河遗韵》(2021年)

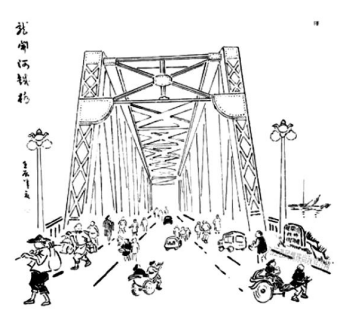

陈尚秋 风俗画《民国龙开河铁桥》(2022年)

为提升城市开发水平,1997年,龙开河填埋与城市改造工程启动。原来的河道上修建了宽阔笔直的九龙街,但是,龙开河曾经舟船密集,桅杆如林,物流繁荣的景色还留在老九江人的心里。

“老九江”曹智明在《沉没的龙开河》一文中就讲述了龙开河:“龙开河如生命之源,让这个古老的江城永远鲜活和生动。在九江十里工业区成型前后,这条河便与两岸百姓生活、工作息息相关,人们赞誉的黄金水道,亦称母亲河。也是九江对外商埠活动中,通江达海的水路枢纽和船舶停靠的天然避风港。”

曹智明在文章中回忆,“每当我路过时,仿佛脚下仍在流淌着绵延千年的龙开河,古城的历史河流和文化沉淀,永远镌刻在国家历史文化名城九江人的心中。或许,只有我们这些曾经起居于附近狭小的老房子屋檐下的老九江,踏上这个路段时,耳畔总会有儿时,挥之不去的龙开河悦耳流水声,心中涛声依旧。”

和市民的记忆以及黑白老照片相比,画家对城市的记录是色彩缤纷的,要找回龙开河昔日的光彩,要回味湓浦口、老铁桥、新桥头的风姿,还得去画家们那里翻寻,找出他们的珍藏。所幸,九江很多画家都画过龙开河并完好保存至今。

1978年,饶国安和徐东林不约而同地为龙开河写生。饶国安的作品碧波荡漾,绿草青青;徐东林的画作帆樯林立,一片生机。从两幅作品中可以看出,这个时候的龙开河水仍旧清澈见底。

“汀树绿拂地,沙草芳未休。”在白居易《泛湓水》描述的诗歌意境中,七个妇女用黄色的竹篮和红色的水桶拎着衣服来到河边,边说着家常边洗着衣服。远处,渔船上的打鱼人悠闲地在船头抽着水烟。饶国安的这幅作品水波画得尤为灵动,色彩准确,“空气感”强,仿佛让观者嗅到了河面清风中的香味和听到洗衣的水声。

于美术技法而言,由于水面受光影、形态、色彩、反射、倒影等因素影响,画起来有相当的难度,但是,对于生活在水城九江的画家们来说,满眼望去都是长江浪、甘棠水、八里湖和龙开河,落下笔来画都是湿漉漉的。正因为如此,九江画家不但画水得心应手,而且,水的形态是他们绘画创作中的“集体无意识”。(未完待续)

周刊邮箱:jjrbcjzk@163.com

主编热线:13507925488

本原创内容版权归掌中九江(www.jjcbw.com)所有,未经书面授权谢绝转载。

编辑:王嘉琪

责编:肖文翔

审核:许钦

赣公网安备36040302000178号

赣公网安备36040302000178号