夜读九江丨(桃红岭采风行)如鹿在野

■ 吴 婷

呦呦鹿鸣,食野之苹。

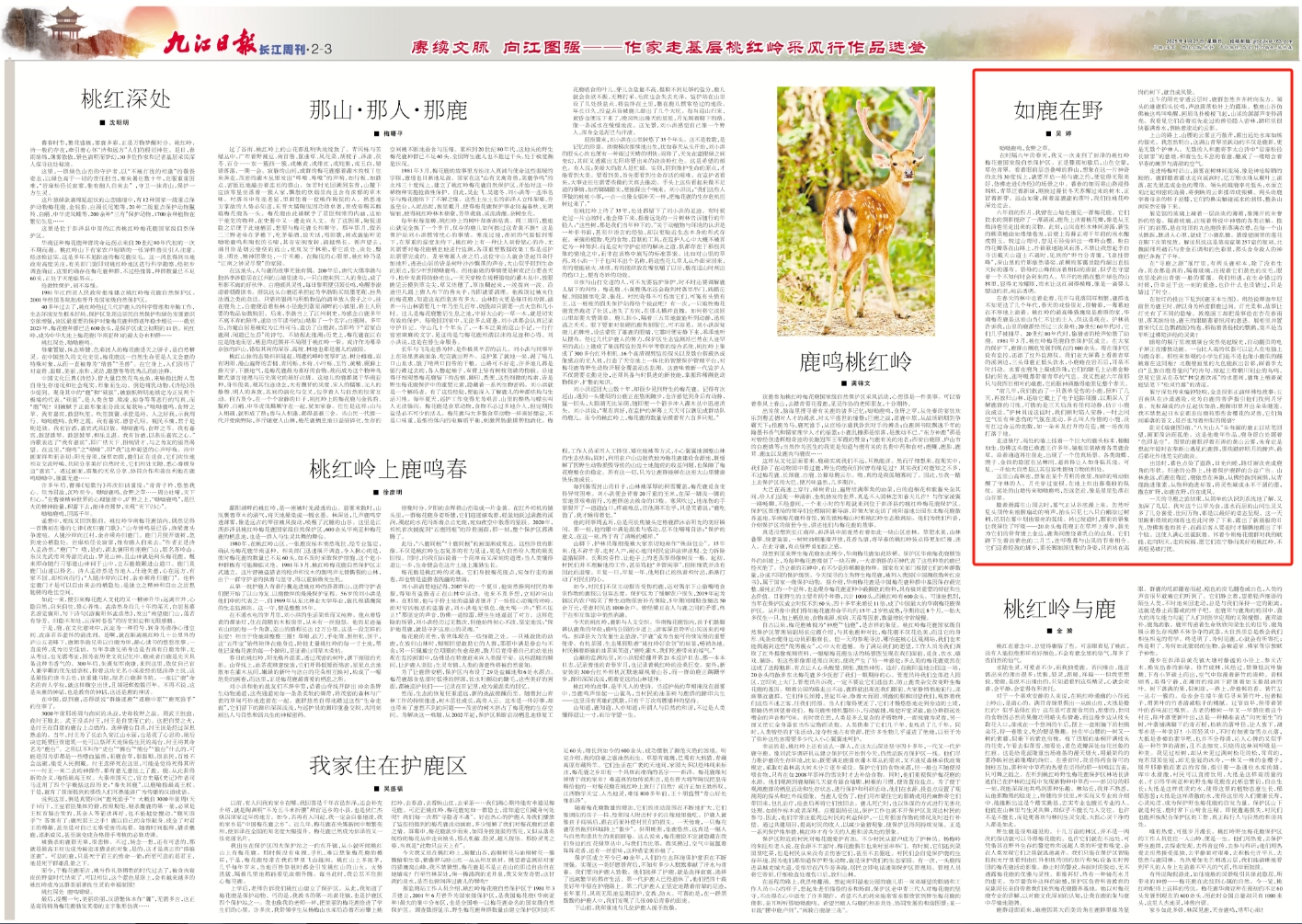

在时隔六年的春天,我又一次来到了彭泽的桃红岭梅花鹿国家级自然保护区。正是骤雨初歇后,山色空蒙,草色青翠。看着眼前层峦叠嶂的群山,想象在这一片神奇的北纬30度线上,就要开启一场与鹿之约,便觉得无限美好,仿佛走进《诗经》的场景之中。暮春的细雨将山路浸得绵软,青草泛着新绿,刚挨过漫长冬天苏醒过来的树木,正冒着新芽。远山如黛,踩着湿漉漉的落叶,我们往桃花岭深处走去。

六年前的四月,我曾在山坳处撞见一群梅花鹿。它们饮水的倒影搅碎了一潭清溪,鹿角上沾着桃花瓣,像是从王维诗卷里走出来的灵物。此刻,山岚在杉木林间游荡,新生的蕨菜蜷曲如缕缕卷发,岩壁上苔藓正将千年前的雨水酿成碧玉。转过山弯时,忽见石径旁斜出一株野山樱。粉白的花瓣落在山路上,扑簌簌地随风而落,不禁让我想起李白寻访戴天山道士不遇时,见到的“野竹分青霭,飞泉挂碧峰”,深山里的竹影依然婆娑,浓稠的雾霭里隐约漏出直挂天际的瀑布。碧绿的山峰倾诉着相似的清寂,似乎在守望着一个不知何时会到来的人。早开的杜鹃在整片绿色的山林里,显得尤为耀眼,雨水让这红洇得模糊,像是一滴婴儿腮边的泪,纯洁透明。

在春天的林中走着走着,花开与花落同样频繁,鹿群也不知更迭了几个年代,春天的戏份很足,很精彩,一幕幕地在不停地上演着。桃红岭的最高峰猫鹰窝是鹿群的家,华南梅花鹿是这座山当仁不让的主人,但这是现在。护林员告诉我,山里的鹿群经历过三次劫难:20世纪60年代时,它们几乎被捕尽。20世纪80年代时,偷猎者的枪声惊散了幼鹿。1981年3月,桃红岭梅花鹿自然保护区成立。在大家的保护下,鹿群由濒危发展到现在的600余头。现在保护区设有监控,还添了红外监测仪。我们在大屏幕上看着青草的溪涧边,三头母鹿正低头饮水,小鹿蜷在岩石后,耳朵不时抖动。水雾在鹿角上凝成珍珠,它们的睫毛上沾着金粉似的阳光,连呼吸都带着青草的气息。我又想起六年前那只与我四目相对的雄鹿,它的眼神清澈得能照见整个春天。

“前几年,我们救治了一只落单受伤的小鹿,照料了几天,再放归山林,还给它戴上了电子追踪项圈,以期深入了解鹿群的习性,可惜的是三天后没有任何动静,估计小鹿没成活。”护林员说这话时,我们顿时陷入安静,一时之间空气里有种悲伤的气氛在流动,多么叫人怜惜的小鹿,没有扛过命运的劫数,如一朵未及打开的花苞,被一场夜雨打落于地。

走进展厅,高处的墙上挂着一个巨大的鹿头标本,栩栩如生,仿佛这头鹿已做鹿王许多年,镜框里装裱着各类鹿食草。沿着通道再往前走,出现了一个仿真场景。各类斑蝶、麂子、金钱豹隐匿在丛林间,逼真得让人如身临其境。可见,一开始大自然是以其包容性接纳万物的相处。

这里山高林密,想象在某个月明的夜里,细碎的响动惊醒了守林的人。月光穿过窗棂,在地上织出藤蔓般的纵纹。远处的山坳传来呦呦鹿鸣,忽远忽近,像是星星坠落在山谷里。

踏着晨露往山顶去时,雾气正从谷底漫上来。忽然听见头顶传来翅膀扇动的响声,抬头只见七八只白鹇掠过树梢,尾羽在雾中划出银亮的弧线。转过坡道时,眼前的景象让我屏住了呼吸——20余头梅花鹿正在草坪上漫步,晨光为它们的脊背镀上金边,鹿角间缠绕着乳白的山岚。它们蹄下生着淡紫色的二月兰,连呼吸都与山风的节奏相合。它们迈着轻盈的脚步,那长脚细颈优雅的身姿,只消站在高岗的树下,就自成风景。

正午的阳光穿透云层时,鹿群忽然齐齐转向东方。领头的雄鹿仰头长鸣,声浪震落松针上的露珠。整座山谷仿佛被这鸣叫唤醒,画眉鸟扑棱棱飞起,山溪的潺潺声变得清亮。我看见它们沿着祖先走过的兽径隐入密林,蹄印里很快蓄满春水,倒映着流动的云影。

上山的路上,山腰的云雾正巧散开,露出远处水库如练的银光。我忽然明白,这满山青翠里跃动的不仅是鹿影,更是无数个护林人。无数的人和鹿将李太白诗中“岩扉松径长寂寥”的意境,和着生生不息的春意,酿成了一缕暗含着早春的嫩笋与清甜的空气。

走进杨梅村后山,晨雾在树林间流淌,像是神仙晾晒的鲛绡。鹿群踏着露水走向溪涧时,亿万颗水珠从蕨叶上滚落,在光里连成金色的璎珞。领头的雄鹿率先低头,水面立刻泛起细密的涟漪,将倒映的云影揉碎成银鳞。两头幼鹿学着母亲的样子屈膝,它们的鼻尖触碰溪水的刹那,整条山涧突然安静下来。

展览馆的玻璃上凝着一层淡淡的薄霜,像摊开的未誊抄的经卷。隔着玻璃,注视着传说中神兽的各类注解。推开门的刹那,悬在穹顶的九色鹿投影落满衣襟,在每一个山头跳跃,跳进人心里,就成了小鹿乱撞。敦煌壁画里的莲花在脚下次第绽放。解说员说这是莫高窟第257窟的复刻,北魏画师用赭石与青金石调和的色彩里,那头舍身救人的神鹿已奔跑了千年。

在“寻鹿之源”展厅里,有两头鹿标本,除了没有生命,其余都是真的,隔着玻璃,注视着它们黄色的皮毛,眼底里流淌出青烟一般的雾霭。我们相遇,在生命错过的时候,仍幸运于这一刻的重逢,也许什么也没错过,只是错过了时空。

在射灯的投注下见到《鹿王本生图》。佛经说释迦牟尼前世为鹿王时,曾以身为桥渡群鹿过涧。灯光柔和,故事让灯光有了不同的隐喻。敦煌画工却把故事绘在杏花春雨里,落英缤纷处,鹿王的眼睛蓄着恒河的慈悲。展柜里并置着宋代《五色鹦鹉图》残卷,那衔着菩提枝的鹦鹉,莫不是当年听过佛陀讲经的灵禽?

幽暗的展厅里玻璃展台突然亮起暖光,自动翻页的电子屏正在播放动画。一台比人高的仪器可以让人在电脑上与鹿合影。那些来参观的小学生们是不是也像小鹿似的蹦跳着在这同框?北魏壁画里的九色鹿跃出岩彩,踩着李太白“且放白鹿青崖间”的诗句,惊起王维辋川别业的鸟鸣。忽见它驻足在苏轼“林空鹿饮溪”的水墨间,鹿角上栖着黄庭坚笔下“松风竹露”的清凉。

展厅深处传来编钟轻响,全息投影正演绎佛经故事:五百商队在沙漠遇险,化为白鹿的菩萨指引他们找到月牙泉。光粒凝成的沙丘起伏如浪,鹿蹄印里开出朵朵睡莲。我不禁想起日本京都奈良鹿苑那些食樱花的灵兽,它们角间垂落的签文,是否也写着相似的偈语?

驻足《瑞鹿图》前,“八大山人”朱耷画的鹿正以枯笔回望,画面简洁而孤绝。这是他晚年作品,鹿身留白处题着“色即是空”。图里的鹿眼浮着石涛的黄山云雾,朱耷定是想起年轻时在奉新山遇见的鹿群,那些踏碎明月的蹄声,最后都化作他笔尖的疏淡。

出馆时,暮色点染了道路,日光向晚,路灯渐次亮成鹿角的形状。归途的公路上,挂着保护鹿群的公益广告。山林愈远,而鹿在靠近,鹿依然在奔跑,从佛经跑到画绢,从青崖跑进像素,从物种跑进标签,将灵性凝成永不干涸的墨,撒在旷野,如鹿在野,自在成风。

一天的寻鹿之旅结束,从简单的认识到系统地了解,又加深了几层。我对这个以苹为食,逐水而居的山间生灵又多了几分喜爱,世间万物,都是以最好的姿态呈现。这一天里断断续续的细雨也在此时停了下来,露出了新晨般的日光,仿佛害羞的孩子,在最后客人要走时才腼腆地露出了半个脸。这使人满心里雀跃着。怀着今朝梅花鹿群对我的赋能,走向明天,走向祝福,愿它们在宁静而美好的桃红岭,不再轻易被打扰。

周刊邮箱:jjrbcjzk@163.com

主编热线:13507060696

本原创内容版权归掌中九江(www.jjcbw.com)所有,未经书面授权谢绝转载。

编辑:王嘉琪

责编:肖文翔

审核:吴雪倩

赣公网安备36040302000178号

赣公网安备36040302000178号