荐读九江 | 九江商业街区的历史演进(下)

■ 月明晖

五、大中路命名的历史背景

大中路的名字包含两个部分:“大中”和“路”。

“路”并非中国传统街道命名的术语。在民国初期以前,街道命名以“街”和“巷”为主,如九江的“正街”“张官巷”,而“路”最常见的意义是指“官道”或行政区划单位,如“江南西路”。随着西方现代城市规划理念的传入中国,上海、广州、天津等沿海大城市,逐渐采用了“路”这一命名方式。这时的“路”不再仅仅指街巷,更带有现代化、系统化的城市街道规划特点。这一变化最早体现在租界、新建商业区及城市扩展和交通网规划中的街道命名,如上海的南京路、北京的长安路等。

20世纪初,随着城市现代化进程的推进,在商业和交通中心地带,“路”这一命名方式的普及,成为街道现代感与国际化的标志。九江在这一时期拆城筑路,采用这一新式命名方法,逐步形成了“大中路”“环城路”“滨江路”等重要城市干道。这一变化不仅是街道名称的更替,也成为九江都市面貌转型的重要象征。

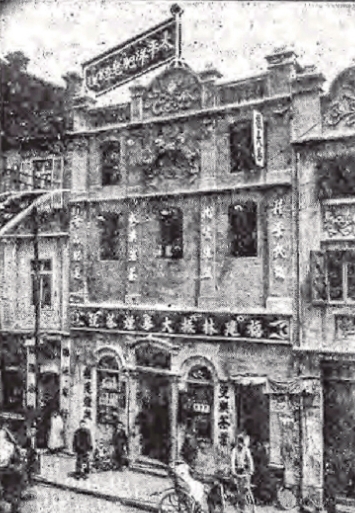

1932年,大中路上的店铺

关于“大中”之名,目前几乎所有关于大中路历史的文章都这样描述:“九江正街和西门外正街经过改造后被命名为‘大中路’,以纪念国父孙中山。”但这种说法并不准确。

大中路在此之前的名字叫“中正街”,是为纪念蒋介石(字中正)而命名的。这段历史虽已淡去,但在民国档案中有明确记载。“中正街”的具体命名起止时间已不可考。从历史沿革来看,这一名称在全国范围内的大量使用,主要集中在两个时期:一是北伐战争第一阶段胜利时,二是抗日战争胜利之后。新中国成立之后,国内以“中正”命名的街道全部改名。例如,湖口县城的主街,原名为中正路,后改为大中路。

1926年11月6日,被北洋军阀统治了13年的九江得以光复。11月12日,北伐军总司令蒋介石乘火车从南昌抵达九江,受到万余市民的热烈欢迎。由此得知,九江“中正街”的命名不会早于1926年11月。

约1932年,日本明星片中的九江大中路

《江西建设月刊》第三卷第六期(1929年9月发行)中收录了九江市政府报呈的备案文件,其中提到:“大中路(旧称中正街)”。该文件的报呈日期为1928年12月,是大中路排水系统的验收档案。由此可推断,“中正街”这一名称的使用时间可能不足两年,甚至可能是个临时的名字。

为何将“中正街”改为“大中路”?显然,这并不是为了纪念孙中山,否则应命名为“中山路”。1928年10月,蒋介石就任国民政府主席。此时,九江人显然没有理由将以“中正”命名的街道改为纪念孙中山的名字。可为什么不继续沿用“中正”之名呢?

笔者认为,“中正街”更名为“大中路”的一个重要原因,可能与城市规划的变化有关。随着道路改造和拓宽,新的主干道已与原来的“中正街”有很大不同。经过全面建设,部分路段已偏离旧“中正街”的位置,道路东端的起点从八角石延伸至东门,全长约1.3公里。“大中路”的命名,或许可以理解为对旧“中正街”的延续与升级,并强调其位置和重要性,即一条更“大”的“中路”。

“大中”二字也蕴含一定的历史文化意义,其可能源于“大中华民族主义”一词。这一思想出现于清末,被称为“大中华思想”,最早由梁启超提出。其核心主张是汇集中国境内的所有民族,构建统一的中华民族,从而形成共同的国族认同,并以此为基础建立现代国家。这一思想的标志性口号便是“五族共和”。孙中山吸收了梁启超的“大中华思想”,并将其融入三民主义中的“民族主义”部分。随着时代和历史的发展,孙中山的三民主义思想逐渐发生变化。“五族共和”这一理念在后来转向了“民族自决”,强调各民族独立发展的权利,“大中华思想”因此逐步淡化。

虽然目前尚无史料能够对“大中路”命名的确切缘由提供明确解释,但作为近代九江最重要的一条商业街,也是贯穿全城、最宽阔且华丽的街道,其命名绝不可能是随意而为。或许“大中”二字蕴含多重含义,既强调了街道的规模和位置,又可能在一定程度上纪念了国父孙中山的思想,体现出这条街道在历史与文化上的多重意义。

1938年,改造后的大中路

六、近代中西合璧的商业街

大中路是否为江西省近代第一条综合型现代商业街,目前尚存争议。南昌市胜利路步行街在2013年被评为“江西省特色商业街”,并位列榜首。胜利路原名德胜路,据称兴建于1928年。而根据现存的《江西建设月刊》记载,九江与南昌均在1927年启动了旧城改造工程。南昌市于1927年4月向江西省建设厅呈报了《开辟马路收用土地条例》,比九江的申报时间早了6个月。当时,南昌的改造重点是中山路,而非德胜路。同年12月,南昌市向省建设厅报送了《辟筑南昌市中山马路说明书》,从时间上看,南昌中山路的改建或早于九江大中路的修建。

中山路是由原南昌府城内多条主要街道拓宽改造而成,作为省会城市的中心地带,其功能更加综合化,涵盖了行政、教育、宗教等多种用途,因此严格来说,它并非一条完全意义上的商业街。而民国时期的德胜路,无论从规模、建筑风格,还是商业业态布局等方面,都无法与九江大中路相提并论。因此,将大中路称为江西近代第一条综合型现代商业街,并不为过。

2013年评出的“江西省特色商业街”中,不乏自称历史悠久、绵延千年的街区,而九江的大中路,仅有不到百年的历史,与之相比,似乎显得格外年轻。九江的大中路为何能称江西第一?这要从“特色商业街”说起。

商业街是一个现代概念,并非源自中国,而是伴随现代商业文明从西方传入的一种全新商业形态。它与中国传统意义上的商业街有着鲜明的差异。从九江城的内外正街(传统商业街)和改造于20世纪20年代末的大中路的现状作对比,便能看出两者在多个方面迥然不同的特质。

在规模和布局上,传统商业街多依托城镇中心,规模有限,布局随性,以满足本地居民的日常所需为主。自晚清以来,经济发展与商业转型推动了街区化和专业化的趋势,商业逐渐向交通要道和新兴区域迁移。大中路便是这一潮流的缩影,依托租界、码头和火车站,城外的大码头、张官巷一带崛起为繁华的商业枢纽,超越了城内正街。

在业态与经营主体上,传统商业街的商品种类较为单一,经营者以本地商人与手工业者为主。而现代商业街则呈现出业态多元、主体丰富的特征。大中路建成后短短几年内,就吸引了300余家商铺,涵盖传统的杂货、百货、布匹、瓷器,新兴的五金、西药、诊所、银行、照相馆等,还聚集了政府机构、学校等公共建筑以及客栈、酒楼、浴室等大众服务行业,充分展现了一个新时代商业街的繁盛与活力。

在20世纪20年代至30年代,九江商业步入鼎盛时期,商会成为一个重要的政治实体。在滨兴洲建设、城市改造等领域,商会的作用举足轻重。1931年,九江已有报关转运业、瓷业、钱业等32个同业公会,大多由外地商帮主导,本地商帮与手工业者的地位逐渐边缘化。英国、美国、日本、德国、俄国等国家的商人在九江租界及周边开设企业、洋行、码头等工商产业,与本地买办合作,共同构成了多元化的商业格局。

2011年,改造前的大中路街景

在建筑风格与商业氛围上,近代商业街也有了翻天覆地的转变。大中路彻底摆脱了以往街巷的逼仄、杂乱和无序状态,街道宽度扩大三倍,敷设了现代化的排水与供电系统。基础设施的创新,标志着九江向现代城市化迈出了一大步。当时,大中路采用了规范化的城市管理模式,不仅为商铺编订了近900个门牌号码,还根据街巷划分地块,临街建筑的开间宽度基本一致。商家可根据自身经营需求购买一个或多个地块,使得街区规划与商业需求实现了和谐统一。

新建的大中路,最为醒目的便是它新潮而混搭的西式建筑风格。街道两侧的商铺均为全新修建,大多为二至三层的砖混或砖木结构。有些商铺是整幢西式建筑,典雅别致。有些则融汇中西之长,或是以西式门面搭配中式结构,或是以中式门面辅以西式结构,各具匠心,风格多样。这些店铺的个性化装饰尤为显著,体现在门、窗、门头以及建筑上部的设计上。

商铺的窗户普遍采用精美的窗套与窗楣装饰,窗套常用重复线角或花条纹进行点缀,线条流畅而不失精致。窗楣的设计更是别出心裁,弧形、拱形、三角形、弓形等多样式样竞相辉映,赋予建筑丰富的层次感与视觉趣味。

一些讲究的商家还在建筑顶部与门额之上添加了彩绘立体雕塑。雕塑内容丰富多彩,既有龙、狮、鹰、鹿、象等象征吉祥的动物,也有福禄寿、济公等传统人物形象。这些雕塑多采用写实手法,造型优美、栩栩如生,同时融入了西方装饰元素,令整条街道显得五彩斑斓,别具韵味。

正是这种中西合璧、雅俗兼具的设计语言,使得大中路的建筑群极具时代特色。各家商铺以自己的建筑美学追求和表达方式,为这条现代化商业街增添了浓郁的人文气息与独特魅力。

七、百年老街重焕新韵

1929年,九江大中路的开街,成为这座城市崭新面貌的象征。在这条融合九江文化新潮与多元特色的现代化商业街上,来自天南地北、世界各地的商人聚集浔城。本地居民已不再是核心消费群体,来自郊县的乡亲,鄂皖两省的人们,途经九江的火车轮船乘客,都成为这条街上的主力消费者。值得一提的是,前来庐山游玩的游客、消夏的达官贵人捧起了这条街的繁荣。

作为九江的象征,大中路不仅在沿江各大商埠中脱颖而出,还远扬四海,赢得了无数美誉。之所以被称为“江西近代第一商业街”,是因为在1929年建成的大中路,尽管经过近百年的风雨沧桑,历经战乱摧残、城市改造,但街道的走向、宽度、格局、商业模式和业态,几乎没有发生变化。大中路在建成时的样貌,今天依然得以延续。许多店铺虽然被新式楼房取代,但仍有不少原始结构的商铺,一些商铺内部的布局和建筑材料也依然保持着当年的样式。漫步大中路,环目看去,旧日痕迹比比皆是。近百年前,大中路商贩吆喝、游客云集的气息扑面而来,当年的繁华仿佛仍在眼前。

九江能够拥有大中路,是因为它是江西唯一的租界城市,是当时省内最大的商业都市。大中路的诞生,正是那个时代对九江经济与社会发展巨变的见证。这条街不仅见证了传统商业街到现代商业街的转型,更是一种商业文明蜕变的缩影,一场城市空间的重塑,一种商业理念的革新,赋予了九江独特的时代意义。

去年5月1日,我市举行了浔阳区大中路历史文化街区开街仪式。作为一条见证九江历史的百年老街,大中路承载着浔城市民的深厚感情。它的发展,也汇聚了近百年九江市民的生活与记忆。为了让百年老街重燃烟火气,浔阳区启动大中路历史文化街区改造提升工程,聚焦文化旅游、老城记忆、休闲娱乐、时尚零售、非遗文创等五大业态,延续“浔阳记忆”,将这里打造成具有厚重文化底蕴,充满网红烟火气的城市新地标、旅游新亮点、商贸新典范,成为长江国家文化公园九江城区段来往客流的“承接地”。

千年浔阳城,百年大中路。凝聚着九江人的生活与记忆的大中路,正在焕发时代的新活力。

周刊邮箱:jjrbcjzk@163.com

主编热线:13507060696

本原创内容版权归掌中九江(www.jjcbw.com)所有,未经书面授权谢绝转载。

编辑:王嘉琪

责编:钟千惠

审核:吴雪倩

赣公网安备36040302000178号

赣公网安备36040302000178号