荐读九江 | 黄梅戏与九江的不解之缘

■ 戴永汉

黄梅戏作为一个戏剧剧种,不仅是中国传统文化的重要组成部分,也是国家级非物质文化遗产,承载着中华民族优秀的文化传统和历史记忆。

黄梅戏前身为黄梅采茶戏(采子)、黄梅小调等,源于赣、鄂、皖三省交界的地域,由山歌、渔歌、秧歌、茶歌、花鼓调等组成,流传于长江中下游的湖北、安徽、江西等省周边的广袤区域。它吸收了汉剧、楚剧、采茶戏、京剧等众多剧种的因素,逐渐形成了自己的艺术特点,与京剧、越剧、评剧、豫剧并称为“中国五大戏曲剧种”。

黄梅戏的表演质朴细致、真实活泼、载歌载舞,崇尚情感体验,具有丰富的表现力和生活气息;唱腔优美淳朴,明快抒情,具有清新自然、雅俗共赏的艺术特点。黄梅戏主腔以平词居多,兼用花腔、三腔(彩腔、仙腔、阴司腔)、火工、八板、二行、三行等板式。

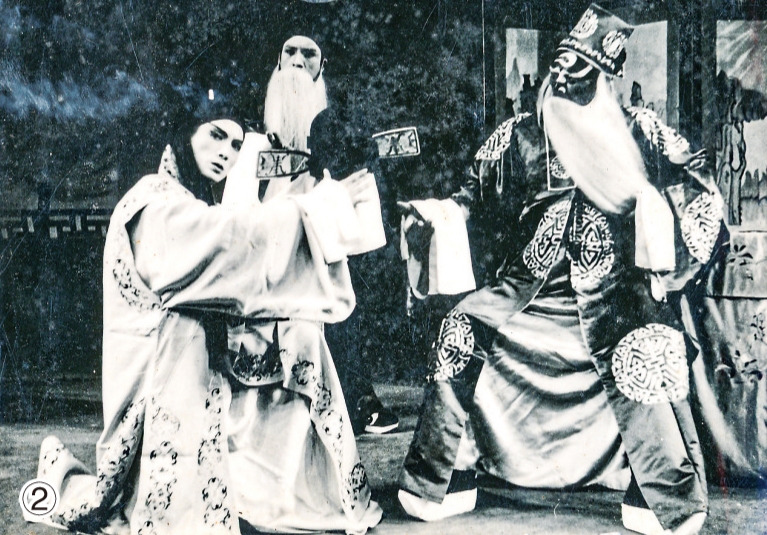

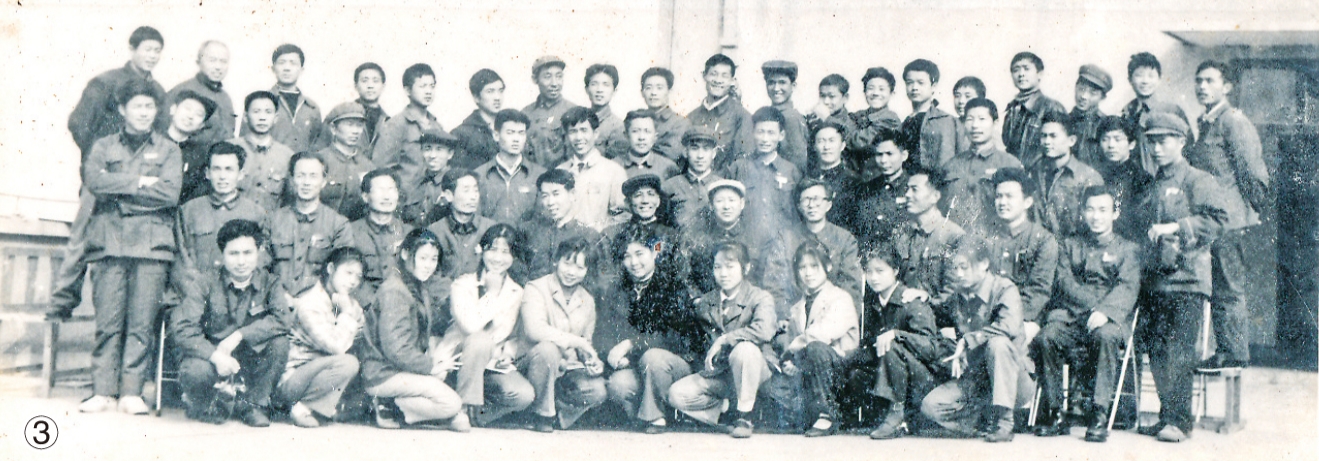

1981年《包公错断狄龙案》在江西省文艺汇演中获奖。图①和图2为剧照,图③为省领导与剧团全体演职人员的合影。(照片系作者提供)

鸡鸣三省桑落洲

一提到黄梅戏,人们便会想到湖北黄梅县,想到安徽安庆。其实黄梅戏真正的发源地是在江西九江与湖北黄梅县、安徽宿松县交界的地区,这一地区就是古桑落洲,是老德化、老九江。

古桑落洲是大禹在彭蠡泽治水时,疏挖余土堆积而形成的洲地,涵盖以下地方:江西省九江市柴桑区江洲镇及新洲垦殖场;湖北省黄冈市黄梅县孔垅、小池、分路和刘佐等乡镇;安徽省安庆市宿松县汇口镇、洲头乡等区域。东起宿松县洲头乡,西至黄梅县小池、孔垅镇,北倚龙感湖、大官湖,南临九江、湖口沿江为界,面积约600平方公里。

1920版《宿松县志》记载:“邑西南与黄梅接壤,梅俗,好演采茶小戏,亦称黄梅戏……邑青年子弟,亦或习之者。”从这段资料中可以看出,宿松西南与黄梅县接壤,黄梅时节,人们喜欢演采茶小戏。

宿松县西南正是古桑落洲,曾国藩与彭玉麟不和,他们曾在桑落洲上打了一架,后来握手言和,一同喝桑落酒、看黄梅戏。“桑落洲前买斗酒,握手同眠松滋宫。”民国初年,曾任安徽省政务长的裴景福将此事记载在《河海昆仑录》当中。

现今湖北黄梅县的孔垅镇大部、小池镇、分路、刘佐等乡镇以及安徽宿松县的汇口、洲头等乡镇,都是原桑落洲范围之内,其中,黄梅段窑、宿松程营、汇口,与九江张家洲(今江洲岛)更是合成了一个桑落乡。自公元939年至1936年,均为江西德化县管辖,更早则为寻阳县、柴桑县管辖。

德化县于1914年改名为九江县,1936年,九江县、桑落乡一分为三,赣鄂皖三省各得一块,小池、孔垅、分路、段窑、刘佐等处划归湖北黄梅县;程营、汇口、洲头等处划归安徽宿松县。唯有张家洲则留在江西九江县,并沿袭了桑落乡的名字,后改称江洲。虽划江而治,但一江两岸三省的老桑落洲人依然保持密切联系和频繁的文化交流。

④大型古装黄梅戏《庐山缘》剧照。(记者 李涛渊 摄)

黄梅戏渊源探究

早在汉代,柴桑县和寻阳县一带就流行着劳动生产中传唱的山歌。东晋时期,陶渊明对柴桑的本地山歌影响很大。陶渊明母亲是楚地人,他从小听母亲唱楚调长大。而陶渊明又曾在荆州刺史桓玄手下当差,做参军多年,对楚调音乐非常熟悉和喜欢。

楚调(亦称楚声)音乐本是战国时期兴起的具有鲜明特色楚国民歌,调式多以商调为主,故有“楚商”之称。陶渊明最喜欢商调,他在许多诗词和文章中经常提到。如《杂诗》中“离鹍鸣清池”是指当时流行的楚调琴曲《鹍鸡游弦》。此外,陶渊明还在《闲情赋》中提到了“悲商叩林”,在《还江陵夜行途中》提到了“商歌非吾事”,在《咏荆轲》提到了“商音更流涕”。

陶渊明隐居柴桑后,将楚调音乐带回了江州,带到了寻阳和柴桑。他喝酒弹琴,写词作赋,将楚调融入本地山歌,形成独具特色的三声腔,后来又经发展变化,成为现在的“九江山歌”。

到唐代安史之乱后,皇室乐师李龟年及家人逃到江南,以唱艺为生,将皇室舞乐带到民间。几代人千回万转,其后裔在柴桑县西南李家榨定居下来,世代相传,将皇室舞乐跟本地山歌结合起来,从而促进了三声腔(九江山歌)的演变和发展,完成基本雏形和特征。同时,在柴桑县与黄梅县交界的地区,黄梅采茶歌也开始盛行,与三声腔(九江山歌)相融合,后又受宋代民歌特别是元代杂剧的影响,到了明代逐渐形成黄梅采茶戏、黄梅小调、文曲等民间戏曲雏形。

明末清初,德化县孔垄邢大墩的邢绣娘,又在黄梅采茶戏、黄梅小调、文曲等基础上,创新发展成一种新型的相对标准化板式的艺术形式——黄梅戏,成为黄梅戏一代宗师。

从以上种种,我们不难看出黄梅戏的文化脉络:柴桑山歌+楚调音乐+皇室音乐——三声腔(九江山歌);九江山歌+黄梅山歌+元代杂剧——黄梅采茶戏、黄梅小调、文曲——黄梅戏。

黄梅县是从隋朝才开始割蕲春县之地而设立的,比起柴桑、寻阳要晚七八百年。唐朝时的黄梅县与浔阳(德化)县的分界线就是长江古道,两地文化和风俗各自成气,相互影响很小。后来长江水道因洪水及地质变化而南移至现在的位置,切割出浔阳(德化)的土地到长江之北。后长江故道逐渐淤塞,浔阳县便与黄梅县接壤了。李白的《夜宿山寺》就是在当年位于长江中间的江心寺写就的。从现在的地理环境来看,江心寺的遗址在现今长江主道之北约20公里。因此,无论是黄梅山歌、黄梅小调、抑或黄梅采茶戏,都是后有的名称,它的前身到底是怎样?这就值得人们更深入地探索和研究。

如果将九江著名的文化名片、中国十大古典名曲《春江花月夜》(原名《浔阳琵琶》)与黄梅戏音乐作对比,不难发现,它们之间有很多惊人的相似之处。这二者到底有什么关联?到底是谁影响了谁?我们都不得而知。又或许是二者都受到另外某种元素的影响,那就是更古老的柴桑山歌。

到了明清时期,德化县与黄梅县、宿松县交界的桑落洲一带及周边戏风盛行,各地相继成立了多家戏班子。这些艺人们平时在本地的喜庆活动中表演。遇到灾年时,他们便出外逃荒,以卖艺谋生。

这一带地势低洼,湖泊众多,自然灾害频发。从明洪武十年(1377年)到1938年的560年时间内,共发生特大自然灾害103次,其中水灾65次,平均5年就有一次大灾害。水灾更是连年不断,在清乾隆、道光年间尤为突出,仅乾隆年间被皇帝御批的特大水灾就有12次。因此,艺人们一部分向本省的英山、罗田、武穴、蕲春等地逃荒,一部分向周边的九江、瑞昌、德安、湖口、都昌等地谋生。还有一部分艺人将黄梅采茶戏和黄梅小调带到安徽的安庆、怀宁、桐城、望江等地。

新中国成立后,百废待兴,政府大力扶持文艺事业,各地纷纷成立剧团,仅安庆地区就陆续成立了十多个县级黄梅戏剧团。散落在民间的大多数艺人被编入体制内,走上专业艺术的道路,黄梅戏也因此迎来了前所未有的发展和繁荣时期。安庆市的剧团还大胆地吸收了京剧、越剧等剧种的优点,运用现代音乐理念改进黄梅戏音乐,进一步促使黄梅戏的发展和完善,并迅速成为一个戏剧新体系。

1956年,黄梅戏《天仙配》搬上银幕,轰动全国。后在香港上映,立即掀起了一股“黄梅热”。从此,黄梅戏风靡东南亚,走出国门,走向世界,奠定了安庆黄梅戏的江湖龙头地位。紧接着《女驸马》《牛郎织女》电影相继问世,受《天仙配》的影响,香港邵氏电影公司还拍摄了黄梅戏戏曲片《貂蝉》和《江山美人》。这些电影都深受观众喜爱。

当然,这与著名黄梅戏表演艺术家严凤英是密不可分的。王少舫、潘璟琍、时白林、陆洪非、王兆乾等黄梅戏艺术大师的精彩演绎,也让黄梅戏得以推陈出新,展现出多样的亮点。

相比之下,原发地德化县桑落洲(后部分划给黄梅县)的黄梅戏发展变化就显得相对较缓,以黄梅县黄梅戏剧团为代表的“鄂系”黄梅戏,与进入安庆的“皖系”黄梅戏逐渐产生较大的差别。同时,江西九江境内即长江以南的“赣系”黄梅戏也开始形成自己的艺术特色。于是,黄梅戏就构成了安庆(皖)系、黄梅(鄂)系和九江(赣)系三足鼎立的格局。

20世纪80年代,为争夺黄梅戏谁为正宗,皖、鄂两地的领导和艺术家们没少费口舌。最终,还是因安庆(皖)系影响最大、特色鲜明、艺术水平高超,成为黄梅戏的标杆。于是,一场黄梅戏源流之争最终偃旗息鼓,尘埃落定,鄂皖两地都遵循“黄梅戏发源于黄梅,发展成熟于安庆”的共识,共同发展,共同保护。此时安庆(皖)系的黄新德、马兰、韩再芬、吴亚玲、吴琼等一大批顶尖黄梅戏艺术家已深入人心。

1986年,受到电影、电视及现代歌舞的影响,戏剧备受冷落,全国各地的县级剧团相继解散。此时,湖北省提出了“把黄梅戏请回娘家”的文化战略,放弃源流之争,虚心向安庆学习。1989年,湖北省黄梅戏剧院成立,开启了振兴“鄂系”黄梅戏的新征程,涌现出杨俊、张辉等优秀艺术家。

赣系发展任重道远

作为一枝三叶、一母所生三兄弟之一的九江(赣)系黄梅戏又是什么状态呢?九江(赣)系黄梅戏同样源于黄梅小调、黄梅采茶戏,是在安庆系、黄梅系的基础上,经过九江艺人的改编、创新而来。其主要特点之一是对白。九江(赣)系黄梅戏虽然承袭了安庆黄梅戏的韵白,但在小白上明显带有本地九江方言的痕迹。唱腔方面在遵循原黄梅戏婉转、柔美的同时,表现出相对刚劲、粗犷的特点。此外,九江(赣)系黄梅戏的音乐也结合了九江山歌及文曲的基本元素。

黄梅戏在九江有着非常广泛的群众基础和久远的历史渊源,明朝以来九江府管辖的九江(含浔阳区、濂溪区、柴桑区、开发区、八里湖新区)、德安、瑞昌、湖口、彭泽五个县,是黄梅戏在九江盛行的核心区域,都曾有过大大小小民办和公办的黄梅戏剧团。

九江(赣)系黄梅戏有两层含意,一是指九江行政区划内的黄梅戏剧团所创作、演出的黄梅戏剧目,如湖口剧团的《楚三怪娶亲》、彭泽剧团的《小姑对彭郎》,二是指用九江方言表演的、具有本地特色、有别于“皖系”“鄂系”而形成差异的黄梅戏,以江洲剧团最为典型,有一百多年的历史。赣系黄梅戏主要分布在柴桑区江洲镇本土、九江市城区、柴桑区沙河街、濂溪区新港、姑塘等地,这些地方先前都是原九江县所辖。

江洲镇位于江西北部,长江中间的沙洲,隶属九江市柴桑区(原九江县),古称江西九江府德化县桑落乡,为古桑落洲的南部边缘。江洲境内分别有四处不同的居住人群和不同的方言区块,九江话、黄梅话、宿松话、桐城话,多种语言相互影响,演变成一种独特的江洲话,因而表现在黄梅戏的演唱上,就形成了具有鲜明的艺术特色。

清末民初,江洲就有自发组建的十多个戏班,有黄梅戏、采茶戏、文曲等不同的剧种。1958年,江洲公社业余黄梅戏剧团成立。剧团的艺员当时都是“半农半艺,以农养艺”非脱产状态,大家一边生产劳动,一边兼顾艺术。即使这样,剧团在艺术追求上却没有放松。他们坚持高标准、严要求,特地从安庆请来了严凤英的师兄刘惠舫任剧团导演。刘惠舫经常邀请安庆的老艺术家潘启才、斯淑娴、陈九如等艺术家来剧团传道、授业。在刘惠舫近30年的精心培养下,剧团历经了七代艺员的更替,进进出出四五百人。黄梅戏在江洲经过一百多年的传承、演变、创新和发展,逐渐形成了具有自身特色的九江(赣)系黄梅戏。

1977年,江洲剧团创作、排演的《三杯美酒祭英魂》,属当时我国第一个大胆尝试恢复古装戏的剧目。1980年,九江县文工团(文曲剧团)改为九江县黄梅戏剧团,要走了大部分江洲剧团的艺员。1981年,江洲剧团《包公错断狄龙案》获江西省戏剧调演金奖;翌年,获文化部“全国农村群众文化先进单位”称号。

客观地讲,在九江曾出现的黄梅戏剧团中,彭泽、湖口及江洲这三个团的表演水平相对较强。湖口黄梅戏剧团在新剧创作上更胜一筹,20世纪80年代初创作的《楚三怪娶亲》被广东省粤剧团以及全国多家剧团移植演出。在1986年“撤团”浪潮中,九江市县级剧团解散,唯一存下来的只有湖口县剧团。江洲黄梅戏剧团作为一个乡级剧团未能幸免。解散后的江洲剧团,艺员们各谋生路,有的组织乐舞队卖艺为业,有的创业经商,有的外出打工,他们在不同的领域继续传承着九江(赣)系黄梅戏的文脉。

党的十八大以后,在“文化自信”“弘扬优秀传统文化”理念引领下,经过原剧团艺员的倡议,江洲黄梅戏剧团由个体投资,于2014年成功复建。

近些年来,柴桑区政府文化部门和江洲镇政府投入相应的资金,使江洲黄梅戏得到了一定的传承和保护。剧团也自筹经费,用于创作、艺员的培养、传统剧目的挖掘和整理,创作了《断杼教子》《封坛退鲊》《千古陶令》《岳母庆寿》《喋血桑落洲》《濂溪人》等新剧,获得江西省玉茗花戏剧节“编剧、作曲、表演”三项一等奖。现有艺员多次亮相中央电视台、安徽卫视。

黄梅戏经国务院2006年批准,列入第一批国家级非物质文化遗产名录,韩再芬、黄新德、赵媛媛、周洪年为传承人,安徽、湖北两省为保护单位。很多人不知道九江是黄梅戏的发源地,更不知道九江还有九江(赣)系黄梅戏。庆幸的是,去年民营资本成立了九江悠韵艺术剧院,创排了大型古装黄梅戏《庐山缘》。该剧演员阵容强大、年轻,艺术水平较高,为振兴“赣”系黄梅戏增添了新动能和新希望。可惜的是,虽然剧团坐落在九江,但从编剧、作曲、导演到演员,仍脱离不了“皖”风的影响。2023年,第九届中国戏剧奖·梅花表演(第31届中国戏剧梅花奖)在广州揭晓,湖口县黄梅戏剧团青年演员梅院军凭借在黄梅戏《汤显祖》中的精彩表演,为江西摘得第八朵“梅花”,这也是江西首朵黄梅戏“梅花”。梅院军也是我省第一位获梅花奖的黄梅戏演员。这是赣系黄梅戏的高光时刻,但九江(赣)系黄梅戏的发展,仍然任重而道远。

周刊邮箱:jjrbcjzk@163.com

主编热线:13507060696

本原创内容版权归掌中九江(www.jjcbw.com)所有,未经书面授权谢绝转载。

编辑:王嘉琪

责编:钟千惠

审核:杨春霞

赣公网安备36040302000178号

赣公网安备36040302000178号