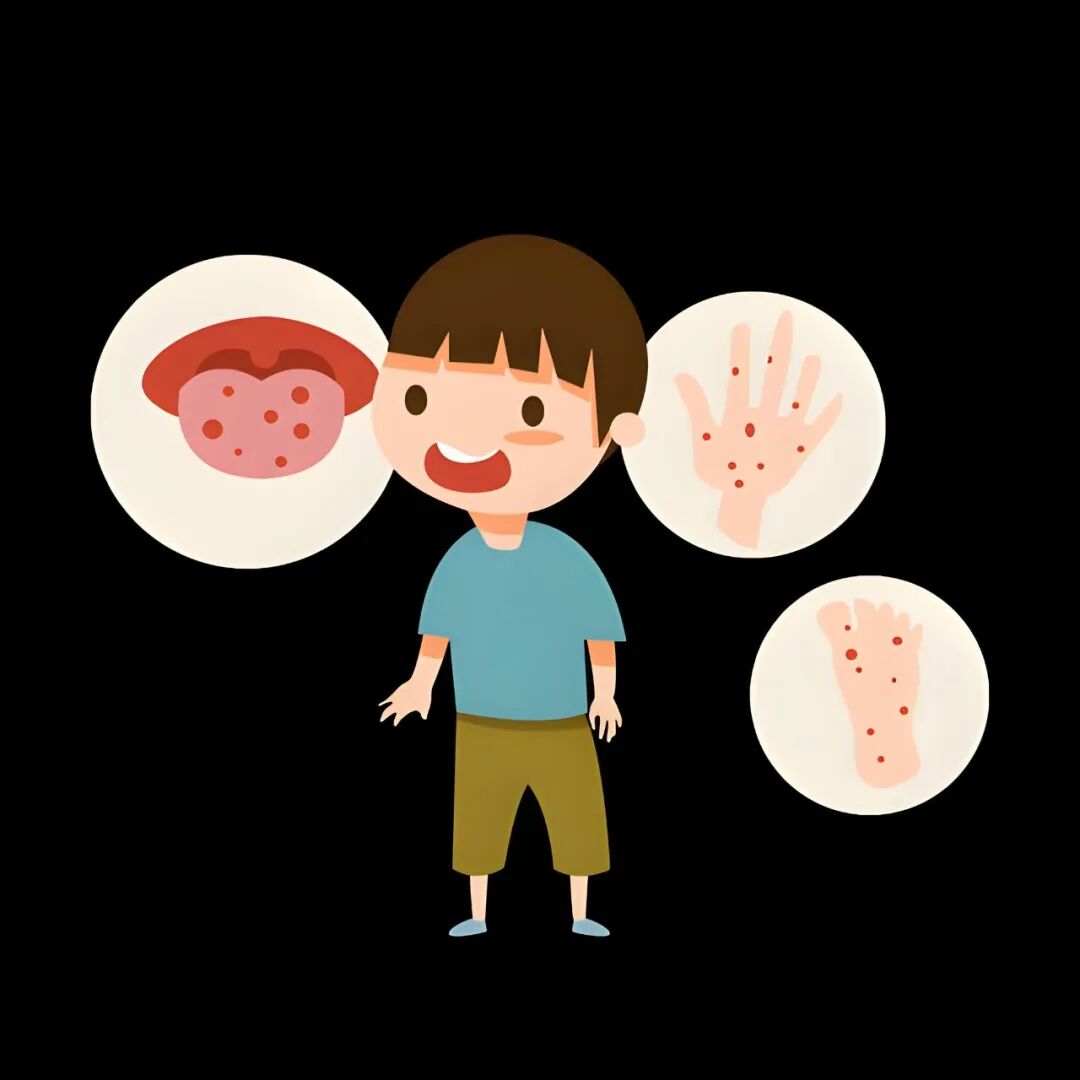

手足口病科普:科学预防与家庭护理指南

手足口病是由肠道病毒(以柯萨奇病毒A16型、肠道病毒71型为主)引起的儿童常见传染病,多发生于5岁以下婴幼儿,主要通过密切接触患者的粪便、疱疹液、鼻咽分泌物及被污染的手、毛巾、玩具等传播,每年4—7月为高发期。多数患儿症状轻微,以发热和手、足、口腔、臀部等部位出现皮疹或疱疹为主要特征,少数可能发展为重症,需警惕。

中医外治法预防

中医认为手足口病多因外感湿热邪毒所致,通过外治法可帮助儿童清热祛湿、增强体表防护,降低感染风险,适合家庭操作:

1. 中药泡浴:取金银花10g、连翘10g、板蓝根10g、薄荷5g(后下),加适量清水煮沸15分钟,放至38-40℃(以儿童手背试温不烫为宜),每周2-3次,每次泡浴10—15分钟。需注意泡浴时避免儿童受凉,泡后及时擦干身体、穿好衣物。

2. 穴位按摩:每日睡前用食指或拇指按揉儿童“合谷穴”(手背第2掌骨中点处)和“足三里穴”(膝盖下3横指、胫骨外侧1横指处),每个穴位按揉1—2分钟,力度以儿童感到轻微酸胀为宜,可健脾益气、增强抵抗力。

3. 中药香囊:将藿香、佩兰、艾叶、金银花各10g研磨成粗粉,装入透气布袋中,制成香囊挂在儿童胸前或放置于书包、枕头旁,中药挥发的气味可起到避秽解毒的作用,香囊每2周更换1次以保证效果。

家庭护理要点

若儿童确诊手足口病,居家护理需围绕“退热、护疹、防感染、保营养”展开,帮助患儿顺利康复:

1. 发热护理:若体温低于38.5℃,可采用额头贴退热贴、减少衣物、开窗通风(保持室温24—26℃)等物理降温方式;体温超过38.5℃时,需在医生指导下使用儿童专用退热药(如对乙酰氨基酚、布洛芬),避免过量或频繁用药。发热期间多给儿童喝温凉的白开水,补充水分以防脱水。

2. 皮肤与口腔护理:

- 皮肤:疱疹未破溃时,每日用温水轻轻擦拭皮肤,保持干燥清洁,避免儿童抓挠(可给幼儿戴手套);若疱疹破溃,可涂抹碘伏消毒,防止继发细菌感染。

- 口腔:口腔疱疹会导致儿童咽痛、拒食,可在医生指导下使用儿童专用口腔喷剂(如开喉剑喷雾剂)缓解疼痛,每次饭后用温凉的淡盐水或漱口液漱口,清洁口腔。饮食以温凉、软烂的流质或半流质食物为主(如小米粥、蔬菜泥、果泥),避免辛辣、过烫、坚硬的食物刺激口腔。

3. 隔离与消毒:患儿需居家隔离至体温正常、疱疹全部结痂(一般需1—2周),避免与其他儿童接触。家中需定期消毒:患儿的衣物、毛巾、餐具用开水煮沸30分钟;玩具、门把手、桌面等用含氯消毒剂(如84消毒液,按说明书稀释)擦拭,作用30分钟后用清水擦净;室内每日开窗通风2—3次,每次30分钟以上。

4. 病情观察:居家期间需密切关注患儿状态,若出现以下“重症预警信号”,需立即就医:持续高热超过3天不退、精神萎靡(嗜睡、烦躁哭闹)、呕吐、肢体抖动、呼吸急促、面色苍白等,避免延误治疗。

手足口病虽常见,但只要做好科学预防和规范护理,多数患儿可在1-2周内痊愈。家长无需过度恐慌,重点在于早发现、早护理,同时注意培养儿童勤洗手、不喝生水、不吃生冷食物的卫生习惯,从源头降低感染风险。

联系我们

九江市濂溪区人民医院儿科还开展了小儿咳嗽、咳喘、发热、脾胃、淋巴结、腮腺炎、鼻炎等穴位贴敷,耳穴压豆,中药塌渍,刮痧,小儿针灸,悬空灸,推拿等中医特色外治法以及中医儿科特色病房。

联系方式

科室电话:0792-8179309

个人电话:

胡医生 19101590306

刘医生 18370273695

王护士 18720164063

(来源:九江市濂溪区人民医院)

编辑:毕典夫

责编:曹玉婷

审核:许钦

赣公网安备36040302000178号

赣公网安备36040302000178号