夜读九江 | (历史回眸)九江港的英国商船

4月往事之——

九江港的英国商船

■ 冯晓晖

概述:

1873年4月,英国太古洋行成立的太古轮船公司全面进入长江航运市场。

评述:

1861年2月至3月,随着《天津条约》的落实,长江流域三大通商口岸(江苏镇江、湖北汉口和江西九江)相继开放,英国领事即在三座城市租购土地,设立租界。占地150亩的九江租界,迅速建起花岗岩砌筑的码头、铸铁围栏的货栈与维多利亚风格的海关大楼。

九江开埠之后,商业经济迅速繁荣。宁红、祁红、景德镇瓷器等优质土特产通过中式帆船运输,沿鄱阳湖水系汇聚至九江港,再装载至当时被称为“火轮”的外国蒸汽轮船,运往上海,继而转运至远洋轮船,漂洋过海,远销欧美各国。

九江租界为英国人所建。1861年,英国宝顺洋行派出“总督号”明轮船在上海至汉口间试航成功后,赚取了丰厚的利润,又加派了三艘轮船航行长江。宝顺洋行是19世纪中叶在华最主要的英资洋行之一,以走私鸦片而臭名昭著,曾经拥有号称全世界最快的帆船——飞剪船。

但宝顺等英国洋行受制于长江沿线港口基础设施建设(包括码头修筑、货栈兴建及轮船购置)所需的巨额资金,始终未能筹组起规模化的长江轮船公司。一些资金雄厚且能获得本国低息贷款的英国大洋行,却对投资中国内河航运兴趣索然。

美国商人敏锐地捕捉到这一市场空缺。1862年,美国旗昌轮船公司与琼记洋行先后在九江港设立贸易机构,专注于轮船运输、旅客客栈和进出口贸易,并迅速开通了汉口至上海的定期轮船航线。旗昌轮船公司凭借灵活的商业策略和先进的蒸汽轮船,在短短数年内击败了宝顺等航运公司,迅速崛起为长江航运的霸主,依靠垄断经营获取了巨额利润。

到1866年,旗昌轮船公司在长江上的船队已扩充至12艘,掌控了长江航运近80%的市场份额。但旗昌仍面临来自几家小型轮船公司的挑战,其中便有英国的公正轮船公司。这家公司的船队规模有限,仅有两艘轮船在长江上运营。为避免恶性竞争,该公司与旗昌达成了“齐价合同”,约定统一票价,并承诺在未来不再增加船只参与长江航线。另一家竞争者则是同样是英国商人开设的北清轮船公司,拥有三艘轮船定期航行。

旗昌轮船公司的另一个重要竞争对手,是大名鼎鼎、根基深厚的怡和洋行(早期称作渣甸洋行)。作为英国最早进入远东的洋行之一,怡和洋行不仅凭借鸦片贸易迅速积累了原始资本,更在19世纪中期发展成为远东最大的英资财团,在香港和上海开设了分支,是首家在上海开设的欧洲公司,也是首家在日本设立的外国企业。

1864年,怡和洋行派出两艘轮船——“快车号”和“罗拿号”,正式加入长江航运竞争。但怡和在与旗昌的竞争中节节败退,于1867年被迫退出长江航线,将两艘船转运营于香港至上海之间的沿海航线。

为避免价格战进一步恶化,双方于当年达成协议:怡和承诺10年内不再参与长江航运竞争,而旗昌则同意10年内不在上海以南的沿海航线上经营航运业务(上海至宁波航线除外)。这是英美洋行之间对航运势力范围的一次分割。

旗昌轮船的垄断地位仅维持了数年。1871年,另一个强大的英国洋行——太古洋行,在伦敦注册成立了太古轮船公司,注册资本高达36万英镑(折合白银约97万两)。

太古洋行是太古集团的前身。太古洋行1840年在香港注册,1866年在上海开业。1872年,在伦敦募得雄厚资金的太古轮船公司定制了3艘新船,按美国式样修造。其后,还以并购方式迅速扩张——买下了公正轮船公司旗下的2艘轮船和岸上资产,并由此直接进入旗昌的核心地盘。

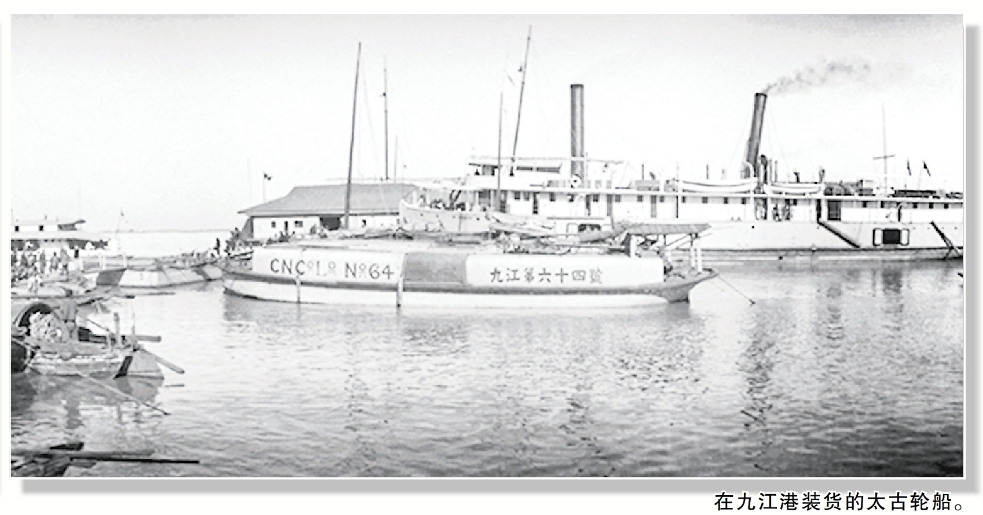

1873年,广东商人郑观应作为本地合伙人入股太古轮船公司并担任总经理。他们通过郑观应在航运领域所积累的社会关系,打通了中国航运渠道及经营长江航线。4月,太古轮船公司开始正式经营长江航运,与旗昌公司展开正面交锋。太古不仅运力新锐,资本充足,而且掌握了沿岸港口物流的关键资源,迅速在汉口、九江、安庆等口岸建立码头、货栈、分支机构,为长江航运展开全线布局。他们成为旗昌自成立以来面临的最强劲对手之一。

1873年12月,轮船招商局在上海成立,作为中国最早采用现代公司制度运营的企业之一,凭借官办背景和漕运特权,正式进入长江航运市场,打破了外资洋行对内河航运的垄断格局。

自1874年起,长江航道上掀起了一场空前激烈的商战。旗昌、太古和轮船招商局这三家航运公司展开激烈竞争,票价频繁跳水,航线交错密布,码头争夺与市场拉锯日趋白热化。

到了1877年,经营日益困难的旗昌洋行终于力不从心,决定全面退出中国航运业,将其在华全部资产悉数转让给轮船招商局。太古与怡和成为新的赢家,取代旗昌成为扬子江水道上的新主角。

据《九江港史(1991年版)》载,1875年,太古轮船公司在九江租买地皮,设立分公司。太古九江分公司在英租界内滨江路(今上港集团九江公司客1号码头址)安设码头。码头为浮趸船——木栈桥式。设铁质趸船1艘,名为“巴沙”。趸船“长250英尺,宽40英尺,深13英尺”,还建有办公楼、货栈(今港务局职工医院和港口公寓址)。货栈有B、C、D共3个仓库,总容量为13000吨。太古九江分公司实力强,业务兴旺,出口大多以茶叶、瓷器、鸡蛋、皮革为主;进口以棉织品和百货为主。

1879年,一直在经营中国近海业务的怡和轮船公司见长江航线有利可图,决定重返长江,挑战太古和招商局。它和上海最大的英资船厂——浦东祥生船厂(上海船厂的前身)——合作,集资30万两白银,开办专攻长江航线的扬子轮船公司,由祥生建造三艘船,进入长江航运。

作为长江航运的咽喉要地,九江港自然是各大洋行争夺的重要前线。怡和洋行也在九江建设码头、设立仓储中心,并通过买办网络吸引当地商贾与之合作。怡和轮船公司在九江所设机构名为“怡和轮船公司九江代表处”,也叫九江怡和洋行。代表处共有办事员10多名,经理为英国人。建有办公楼和货栈,货栈设有两个仓库,容量为1.7万吨。怡和轮船公司在九江港设有码头1座,码头为浮趸——木栈桥式,位于英租界内龙开河以东长江边(今港务局大华宿舍门外),设有1艘铁质趸船,名为永泰。有资料记载,“趸船长275英尺,宽40英尺,深10.8英尺”。怡和在九江的业务,出口主要为茶叶、瓷器及土特产,进口为棉织品和百货。

至1884年,在经历多年激烈竞争后,招商局、太古和怡和三方达成“齐价协议”,正式划分长江航线市场份额:招商局占42%,太古占38%,怡和占20%。协议的达成在一定程度上缓解了价格战,但也标志着长江航运的竞争进入一个相对稳定的寡头时代。

此后数年,官督商办体制下的招商局逐渐暴露出管理僵化、效率低下等制度弊病,市场竞争力明显下滑。太古轮船公司则乘势而上,逐步取代招商局,成为长江航运业新的主导者。

随着怡和与太古的深耕布局,九江港逐渐发展为英国航运资本在长江流域的核心据点之一,不仅承接大量货物流转,更成为连接中部内陆与远洋贸易的重要门户。到20世纪初,英国在九江的港口及航运设施已具相当规模,形成了系统的营运网络。

据1906年1月九江海关绘制的《九江港草图》记载,当时九江港有营运性质的码头6座,其中外商码头4座、中资码头2座。其中,怡和、太古和轮船招商局的码头从西向东依次排布,占据了江岸的最优位置。这三家的码头均为当时先进的浮趸——木栈桥式结构,能够应对江水涨落和大宗货物装卸的需要,标志着九江港在硬件设施上的现代化水平。

就在英资航运公司稳坐长江航运主导地位之际,新的竞争者也悄然登场。1907年,日本的“日清汽船株式会社”正式加入长江航运市场,迅速以灵活的策略和较低的运营成本打开局面,逐渐对英资形成实质挑战。

经历十余年的激烈竞争,到1918年,九江港的船只进出口统计数据反映出市场格局的变化:英国轮船的年度总吨位占比降至49.5%,虽仍居第一,但日本船只已跃居第二,中国本土航运企业位列第三。这一数据表明,英国航运公司虽在九江港和长江航运整体中仍占有最大份额,但优势正在逐步削弱。

1927年3月,九江租界被中国政府正式收回。对英国而言,这不仅是失去九江港这个前沿据点,更是其在长江流域航运优势逐步瓦解的象征。

1937年,抗日战争全面爆发,淞沪会战打响,长江航道因战事中断,航运几近瘫痪。1941年,太平洋战争爆发,英国与日本正式交战。在战争的狂风暴雨中,英国在亚洲的航运产业几乎完全被摧毁。太古、怡和等在华英国轮船公司损失惨重,大批船只被日军击沉或掠走。

抗战胜利后,英国航运公司一度尝试重返长江。然而,此时的中国已深陷国共内战,政局动荡,英资航运公司难以恢复元气,只得维持零星运力。

1949年新中国成立,中央政府统一管控全国航运事务,严禁外国企业继续经营内河业务。随着政策明令,英国在华的所有航运公司全面退出内地市场,长达近百年的扬子江英资航运史就此画上句号。

周刊邮箱:jjrbcjzk@163.com

主编热线:13507060696

本原创内容版权归掌中九江(www.jjcbw.com)所有,未经书面授权谢绝转载。

编辑:吴晨

责编:肖文翔

审核:朱静

赣公网安备36040302000178号

赣公网安备36040302000178号