杨振宁的江西情缘

“

杨振宁与江西的情缘,是一曲文理交融的和谐乐章,更是一场跨越时空的文明对话。

”

作者 | 刘飞云 周威

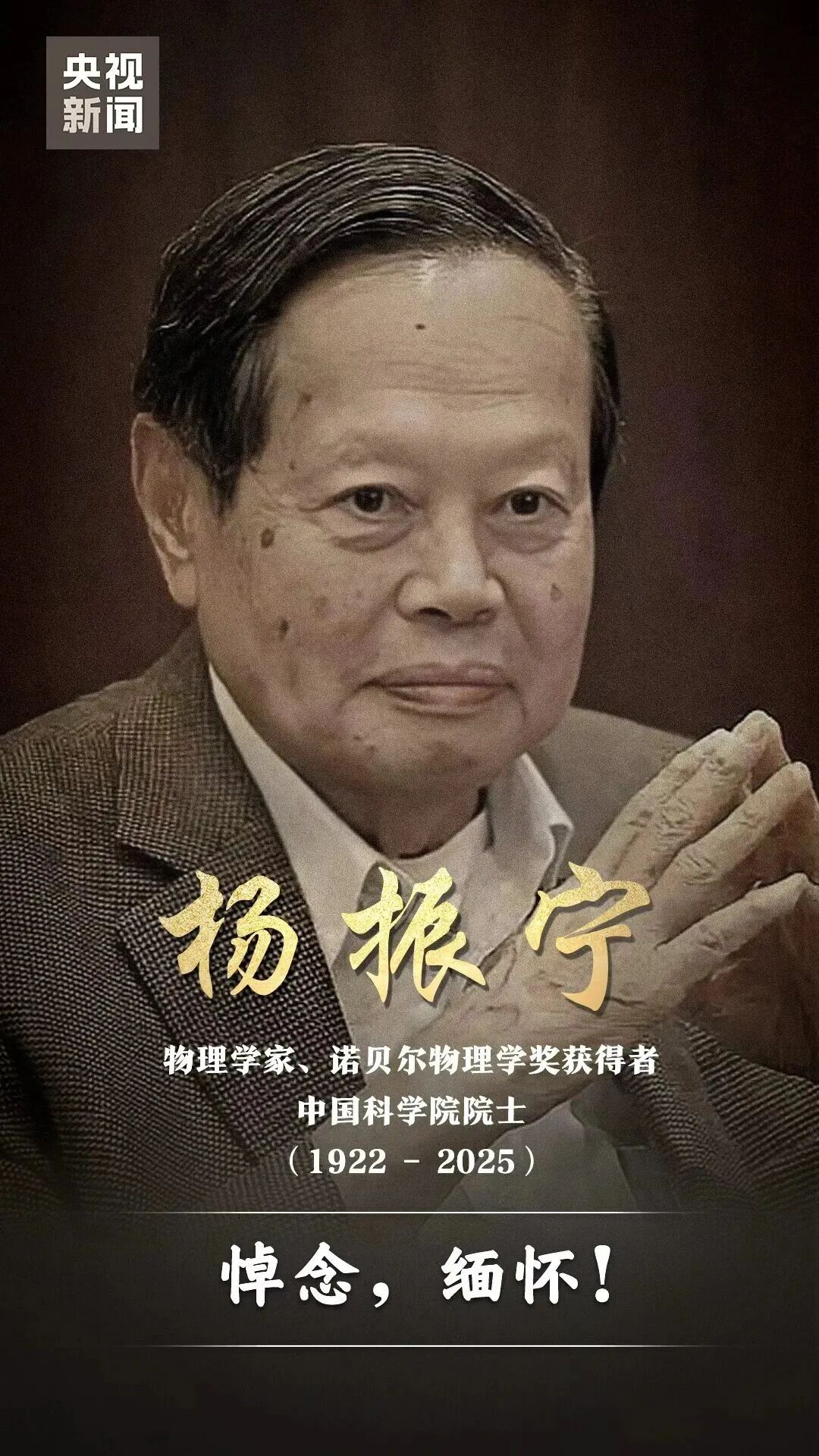

题图 | 深切缅怀杨振宁先生

世界著名物理学家、诺贝尔奖获得者、中国科学院院士杨振宁先生于2025年10月18日在北京逝世,享年103岁。

在他跨越一个多世纪的生命历程中,这位科学巨匠与江西结下了深厚情缘——从汤显祖的戏文到八大山人的笔墨,从庐山之巅的沉思到红土地上的教诲,赣鄱大地的文脉与山水间,镌刻着他独特的生命印记。

曲中寻理:《牡丹亭》里的赣鄱缘

在杨振宁的精神世界里,昆曲《牡丹亭》不仅是艺术的享受,更是连接他与江西文化的情感纽带。这部诞生于江西临川的经典之作,以其独特的艺术魅力滋润着他的心灵。

当年杨振宁与伴侣喜结连理时,发源于江西临川的《牡丹亭》,便成为婚礼上的贺曲,取“情不知所起,一往而深”的隽永意境,赣鄱文脉的细腻融入了二人的情感世界。在往后的岁月里,《牡丹亭》的旋律与词句更时常萦绕在他们的生活之中,成为共同的精神栖息地。

这份对《牡丹亭》的钟爱,源于杨振宁深厚的古典文学修养。他曾在访谈中深情解读戏文“似这般花花草草由人恋,生生死死随人愿”的句子,认为这与物理学追求“自然规律的和谐”有着异曲同工之妙。在他看来,前者抒写人情的极致,后者揭示宇宙的本质,最终都归于对“美”的终极追寻。

杨振宁还多次谈及八大山人画作的“以简驭繁”与狄拉克方程的简洁之美一脉相承。他从江西先贤的艺术创造中,看到了与科学探索相通的精神内核——都以最简洁的方式表达最丰富的内涵。

更令人赞叹的是,杨振宁曾以“量子纠缠”比喻杜丽娘与柳梦梅超越时空的情感连接,用科学语言诠释传统艺术,展现出打通文理壁垒的卓越能力,赋予了深厚的江西文化以新的意义。

从临川四梦到八大山人的水墨世界,江西文化中“形神兼备、虚实相生”的美学品格,与杨振宁毕生追求的科学之美形成了深层次的共振。这片土地的文化底蕴,成为他科学探索路上独特的精神滋养。

1972年,杨振宁与王承书、张文裕、邓稼先、周光召在北京合影。

山水印迹:红土地上的科学回响

江西的灵山秀水,见证着杨振宁的思考与足迹。

1978年盛夏,他赴庐山参加中国物理学年会。会议间隙,他常独自伫立在含鄱口观景台,眺望云海隐现的峰峦。那时,他刚向邓小平推荐中国人工合成胰岛素研究成果申报诺奖,心中所系的正是百废待兴的中国科学事业。他在发言中呼吁“优先培养青年人才,基础与应用研究并重”,言辞间满怀对祖国科技崛起的期盼。

杨振宁是一位物理学家,但也一向喜欢艺术、喜欢字画,对八大山人的字画称赞不已。

2006年秋,杨振宁再次踏上江西土地,出席“纪念八大山人诞辰380周年”系列活动。在细细品鉴八大山人真迹后,他从物理学视角提出独到见解:“八大山人用最简单的笔墨勾勒生命本质,正如物理学家用最简方程描述宇宙规律,二者都达到了'以简驭繁'的至高境界。”临别时,他挥毫写下“艺理同源”四字,成为科学与艺术在赣鄱大地上交融的珍贵见证。

杨振宁作学术报告。

2008年10月,南昌大学音乐厅座无虚席。当诺贝尔物理学奖获得者杨振宁健步走上讲台时,600余名师生的掌声如雷鸣般响起。这是这位科学巨匠首次在江西高校系统讲授物理学,也是他与赣鄱学子的一次深度心灵对话。他热情勉励学子,“眼光要看得宽一些,培养自己的科学兴趣,对科学研究大胆设想、敢于创新、勇于实验。总之,要倡导一种充满好奇、敢于挑战权威的科学精神。”

师友如灯:江西师友的接力陪伴

杨振宁的学术生涯中,始终有江西籍师友的身影,如灯般照亮他前行的道路。

1938年,杨振宁考入西南联大化学系后,江西高安人吴有训任理学院院长,这位后来的“中国现代物理学四大元老”之一,在阅卷时发现杨振宁更适合学物理,便向他讲述了物理学对促进人类科技发展的重大作用,亲自引导他转入物理系。这种“伯乐相马”的际遇改变了杨振宁的人生轨迹。

转入物理系后,杨振宁成为吴有训主讲的“电磁学”课程的学生。多年后,杨振宁在致恩师的信中感念:“如果没有当年老师们的启蒙和引导,我现在的一切都是难以想象的,我的成就是不可能的。”

杨振宁在西南联大时期的学籍卡。

在联大校园里,杨振宁与江西南昌籍学子许渊冲的同窗情谊,成为文理交融的生动写照。两人同为1938级学生,分属物理系与外文系。

杨振宁是许渊冲笔下的“常客”。在自述《追忆逝水年华——从西南联大到巴黎大学》中,许渊冲生动地记述了初见的杨振宁:“右边坐的同学眉清目秀,脸颊白里透红,眉宇间流露出一股英气,眼睛里时时闪烁出锋芒。”课堂上,两人因英语学习结缘;课堂外,他们热烈讨论中国古诗词的英译。

许渊冲还公开敬佩地说,杨振宁的数学、物理,都能考得满分或接近满分,是当时西南联大成绩最好的学生。那时的西南联大曾流传这样几句话:“湖北朱,安徽杨,外加许二王,理文法工五堵墙。”其中“理”是杨振宁,“文”是许渊冲。

晚年时期,杨振宁与江西南昌籍科学家饶毅的交往,延续了这份江西情缘。作为分子神经生物学家,饶毅与杨振宁在推动中国基础研究、培养青年人才等方面有着高度共识,并保留了两人72封来往书信和电子邮件。

2018年,杨振宁与饶毅等科学家共同发起“科学探索奖”,资助在中国全职工作的基础科学和前沿技术领域的青年科学家探索未知领域。杨振宁在颁奖典礼上寄语青年科学家:“一个人选择研究领域,不管红还是冷,首先要先了解自己,再去做出选择。”

2004年秋,杨振宁与清华大学物理系大一新生在课间交流。

杨振宁与江西的情缘,是一曲文理交融的和谐乐章,更是一场跨越时空的文明对话。在《牡丹亭》的婉转唱腔里,在八大山人的淋漓笔墨间,在庐山含鄱口的云海之巅,这位科学巨匠找到了科学与艺术的共鸣。江西深厚的文化底蕴滋养了他的探索之路,而他卓越的智慧也为赣鄱大地注入了新的内涵。

这份江西情不会因岁月流逝而褪色,反而会在时光沉淀中愈发珍贵。江西记得他,正如历史会记得这位在科学与人文间架起桥梁的巨人,他让理性的光辉与人文的温度,在这片红土地上相融,照亮后来者的前行之路。

(来源:当代江西)

编辑:王文婧

责编:肖文翔

审核:吴雪倩

赣公网安备36040302000178号

赣公网安备36040302000178号