夜读九江丨(历史回眸)日清汽船公司的兴亡

■ 冯晓晖

概述:

1924年5月29日,日清公司职员无故将趸船小工刘财明推入江中淹死。30日,码头工人集会游行,要求惩凶手,恤死属,增工资,保护工人生命安全。

述评:

1918年,日清汽船抓住中日间贸易逐年增加的机会,开设了大阪至汉口间的定期航路,使长江航路与日本航路直接通达。在此期间,日清汽船借势大规模拓展长江航运业务,九江港被确立为重点港口。日清公司在九江的迅速扩张,与南浔铁路(即今昌九铁路)的建设密切相关。

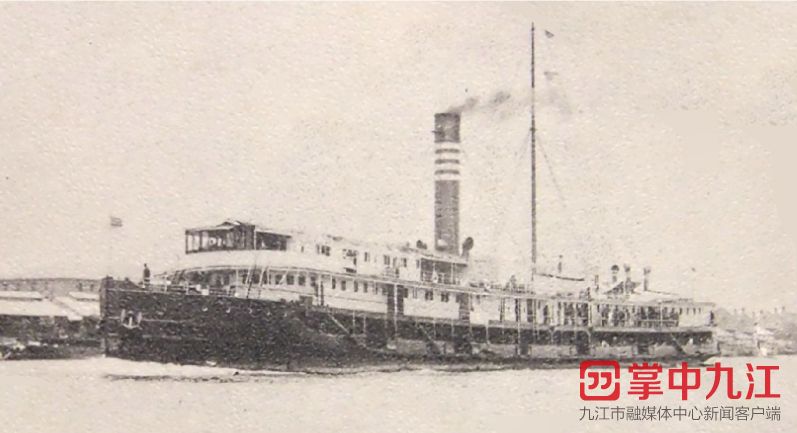

日清公司码头

1904年,江西省启动了第一条商业化铁路——南浔铁路的建设计划,采用商办、公开募股以及设立特别税款的方式筹措资金。由于江西经济基础薄弱,筹资进展缓慢,两年后仍远未募集到建设所需资金。

日本政府敏锐地捕捉到这一机会,通过多种形式设法向南浔铁路提供贷款,最终成为该项目的最大出资方。

1916年6月,南浔铁路全线通车。次年,九江火车站(即老火车站,今九江北站)所在的滨兴洲区域启动全面商业开发,带动全市贸易总量显著增长,城市经济实力随之快速增强。至此,九江由一座传统的港口城市跃升为长江中下游地区的重要水陆交通枢纽。

早在南浔铁路通车前,日清公司就已筹划在火车站旁建立码头,以实现快捷的水陆联运。1919年,日清公司码头建成,位于龙开河西侧的南浔铁路长江驳岸旁,码头为浮趸式,安设铁质趸船“德安”“大兴”两艘,分别停靠上、下水轮船。码头早期没有配备木栈桥,靠驳运过载上下客货。

由于日清公司所使用的码头建设用地位于长江驳岸,而该段驳岸的产权归属南浔铁路公司所有,因此该项目自立项之初即引发广泛争议。舆论普遍认为,南浔铁路管理层在此项目中涉嫌向日清公司输送利益。

日清汽船大吉丸

对此,江西省政府专门组织了调查,并将相关情况向民国中央政府呈报。尽管存在争议,民国政府还是批准了日清公司以租赁形式使用该段驳岸。此举在一定程度上反映出当时政府在外资压力与本土权益之间所作的妥协,也标志着日本势力在长江中游尤其是九江地区的进一步渗透与扩张。

南浔铁路通车后,江西省原本集中于南昌市场的稻米开始改由铁路转运至九江,九江迅速取代南昌,成为中国近代四大米市之一。日清公司在九江的进口业务则以百杂货和海产品为主。他们的码头因具备水陆联运的独特优势,成为铁路与长江航道无缝衔接的枢纽,运费的折扣率在各家船运公司中报价最低,从而掌握了九江大米出口的主要份额。

该码头的建成不仅巩固了日清公司在九江港的商业地位,也对原由英商太古、怡和公司主导的航运格局构成了实质性挑战。随着码头投入使用,滨兴洲片区快速开发,九江作为长江中游水陆交通枢纽的地位亦随之提升。

在九江港站稳脚跟之后,日清汽船进一步深入江西腹地,拓展至鄱阳湖流域,开通了九江至南昌的定期航线。旗下的“江安号”和“义源号”可直航南昌,成为当时唯一能够航行于赣江且直达省会的外国轮船公司。而英国太古洋行的“会通号”则仅能航行至赣江出口的吴城镇。

在1926年绘制的《九江街市图》中可以发现,当期九江港共有七座趸船码头。其中,英资企业占据两座(分别为太古洋行与怡和洋行),中国企业设有三座(招商局、瑞记公司、鸿安公司),而日清汽船则设有两座码头——其中一座配备有栈桥,另一座仍依赖驳船进行转运作业。

1926年绘制的《九江街市图》

在20世纪20至30年代,日清汽船已在江西地区形成了相当规模的商业布局。凭借其背靠日本政府的资本优势及铁路联运体系的高效整合,日清汽船逐步成为在江西经济渗透最深的外国企业之一,对九江港的航运格局与地方经济结构产生了深远影响。

据1918年版日本《支那省别全志》记载,往来于九江港的四大公司船只,日清居首位,招商居第二,太古、怡和再次之。作为日本经济与军事扩张在华的重要桥头堡,日清汽船在政府大力扶持下迅速扩展,不仅在长江主航线占据重要地位,还积极向江西内陆渗透。此时,我国群众的民族意识开始觉醒。日本的扩张引发了日益激烈的抵制。1919年“五四运动”爆发,全国掀起反帝爱国浪潮,“抵制日货”成为青年学生与工商界广泛响应的号召。九江、南昌等地的码头多次出现罢运、停工、拒运日货的事件。作为“五四运动”的先锋城市之一,九江开展了持续半年的抵制日货运动,导致日本汽船“无货可运、无人乘坐”。日清公司在华雇员大量辞职,码头工人拒绝为其船只装卸货物,客货运输几近瘫痪。此举对日清汽船在江西乃至整个长江流域的发展造成严重打击。

1924年5月29日,日清公司职员无故将趸船小工刘财明推入江中淹死。30日,码头工人集会游行,要求惩凶手,恤死属,增工资,保护工人生命安全。在进步青年的宣传组织下,在工人团结抗争和广泛的社会舆论压力下,最终日清公司不得不同意部分工人提出的要求,对死者家属进行赔偿。

1925年“五卅惨案”发生后,全国反帝情绪高涨,日资企业再次成为民众抵制的焦点。6月8日,九江工人发动罢工,学界、商界、工界5000余人举行大规模游行,沿街高呼“援助上海同胞、反抗帝国主义”等口号。因码头工人大罢工,长江航运几近停摆,除中国招商局船只外,外商轮船几乎无一人搭乘,靠岸后也无人搬运货物。6月13日,九江爆发更大规模的游行与冲突,史称“六月十三日九江事件”。在民众愤怒的浪潮下,日英在华企业遭受严重打击,日清汽船在江西的扩张再受重挫。

1930年,日清汽船在长江流域的发展达到顶峰。可在1931年“九一八”事变爆发后,日本在华企业的社会形象迅速恶化,包括日清汽船在内的日资企业普遍遭遇排斥,步入衰退期。

1932年,日清汽船在九江港的运营船仅为9艘、总吨位16222吨,较1918年减少约三分之一,市场份额由第一降至第三,颓势极为明显。

1937年“卢沟桥事变”后,日清汽船受日本领事馆指令,将长江上游各地日本人及船只调回汉口,陆续开往上海集中,公司运营完全停顿。1938年7月九江沦陷后,日军占据了九江港的全部码头、仓库及其设施,“日清汽船株式会社九江子店”重新营业,恢复航线,但进出口数量很少。

1939年,日本政府成立“东亚海运株式会社”,想实现对海运业的全面掌控,并服务于军事运输。日清汽船公司原有的全体员工悉数转入“东亚海运株式会社”继续任职,九江的日清汽船子店也随之改组为“东亚海运株式会社九江支店”。

随着抗日战争的深入推进,1943年前后,日本商船在长江流域陆续遭到击伤或击沉,损失惨重。1945年8月日本宣布投降,9月3日九江光复。日本在华的全部航运资产被接管,九江火车站旁的原日清码头由中国招商局接收使用,日本商船在浔阳江上长达49年的航运历史至此画上句号。

原属日清汽船的“岳阳丸”(建造于1906年,3588总吨位),是中国在战后缴获的少数几艘日本船只之一,后交由招商局使用,并更名为“江汉号”。新中国成立后,该船仍投入运营,1966年再次更名为“东方红二号”,曾长期来往于九江港,直至20世纪80年代初退役报废。

九江火车站旁的原日清码头,后成为九江港务局第五、第六号货运码头。1980年4月,经国务院批准,九江口岸正式对外开放。1984年3月2日,中国远洋运输总公司江西省分公司的第一艘远洋货轮“新安号”从九江港起航,首航目的地正是曾为日清起点的日本大阪。

周刊邮箱:jjrbcjzk@163.com

主编热线:13507060696

编辑:王嘉琪

责编:肖文翔

审核:许钦

赣公网安备36040302000178号

赣公网安备36040302000178号