致敬江西这一家三代人!请大家接力帮“黄连长”找到亲人!

当黎明的晨曦爬上山岗

第一缕阳光掠过种满庄稼的梯田

金色的光辉便洒落在

那棵郁郁葱葱的青梅树上

“黄连长,

9月30日就是烈士纪念日了,

我来看看您,

最近腿脚疼得厉害,

可能以后不能经常上来了。”

说这话的

是刚刚荣登2023年第二季度

“中国好人榜”的何清阳

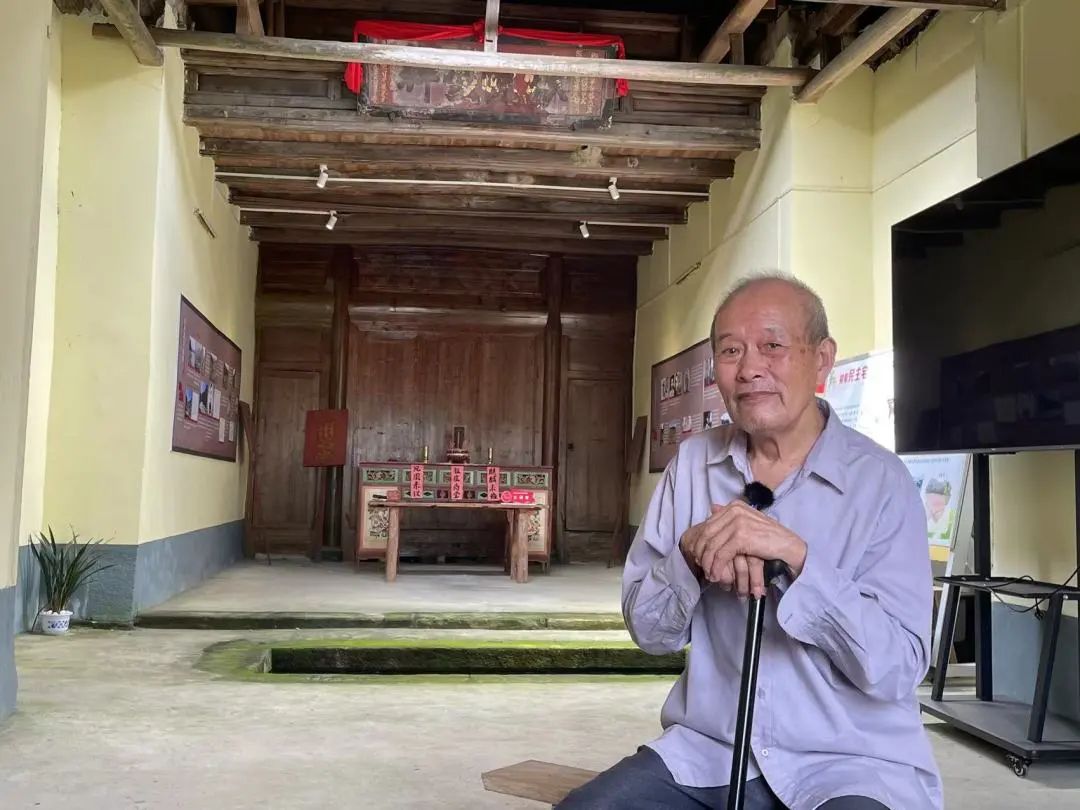

今年82岁的何清阳

是崇义县乐洞乡乐洞村白茅坪组村民

9月25日一早

他拄着拐杖

蹒跚着来到位于村里后山的塘下湾

伫立在一座红军烈士墓前

“89年了,

当年您战友留给我爷爷

作为信物的雌剑一直还在呢,

另一把作为认亲信物的雄剑

不知落在谁的手里,

至今还未出现。”

何清阳略带遗憾地喃喃自语。

这位头发花白、满脸慈祥的老人

如自己的祖父和父亲一般

用自己平凡的一生

坚守着一个铭刻于心的承诺

他要守护一位英雄的长眠之地

他在等待一次迟来的认亲

何清阳一家三代人

接力守护烈士英灵的故事

被越来越多人知道

其背后是一个令人动容的约定

……

“红军终于来了”

9月25日7时许,阳光洒满乐洞村,一些村民早早地就在菜地和农田里劳作收割。

此时,已是耄耋之年的何清阳,正弯着身躯,擦拭着一块墓碑上的尘土。

“红军长征黄连长烈士之墓,公元一九三四年十一月牺牲于此。”没有全名,也没有介绍生平的墓志铭,留下了黄连长为革命事业牺牲的英魂,和那段代际相传的英雄往事。

1934年11月初,经过长途跋涉,中央红军长征部队陆续到达湘赣边界的乐洞村,决定在此地驻扎休整。“当时村民不知道是红军还是白军,闻讯后,都紧张得扛着粮食、赶着鸡鸭牛羊往山上跑。”村中一位年事已高的老人介绍,父辈们怕遭受白军迫害,选择了撤离。

而此时,3名在大王洞战斗中与红军部队失散的乐洞村何氏红军战士发现,这支先头部队扛着红军的旗帜,进而喜出望外:“是红军!红军终于来了!”

“当时红军战士就住在村道上,也不进民房,后面才在何氏宗祠旁搭起了草棚。”一位听说过红军故事的村民指着已经翻新的祠堂说:“听爷爷说过,当年红军就曾在这里待了7天7夜。”

青梅树下葬英魂

随着一批又一批的红军部队来到乐洞村,队伍中出现了许多伤员。在村中行医为生的何忠孚与大儿子何远廉,立即在自家设立临时医务室,为红军伤员上药救治。

“这应该是最后一批到达的队伍。”何清阳说,当时伤员较多,其中有一位被担架抬着的伤员,腹部受重伤,战士们称他为黄连长。

“我爷爷何忠孚跟黄连长沟通,对方十分虚弱,但从口音猜测应该是福建闽西人,那里正是我们乐洞村何氏一族的祖地。”何清阳说。

“黄连长就是二十五六岁的样子,与当时我父亲一般大。”由于黄连长伤势过重,再加上药品奇缺,在救治当天便牺牲了。

“感念黄连长为大义牺牲,而我爷爷身为医者未能挽回他的生命,也有遗憾,于是便将自己的杉木寿材送与黄连长,让其入土为安。”何清阳介绍,为防止黄连长的遗体被破坏,在与部分何氏村民商量后,决定立即将黄连长安葬在塘下湾一片毫不起眼的菜地内,不设墓碑,而是种下一棵青梅树苗作为记号。

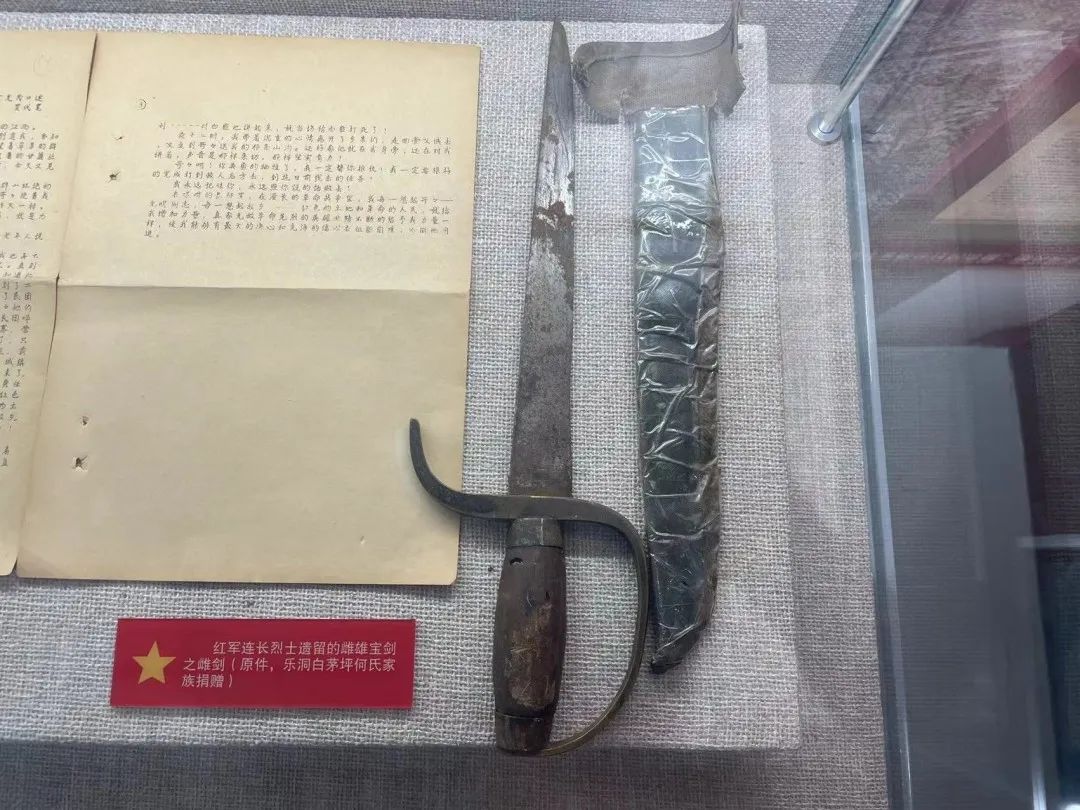

次日,黄连长所在的后卫部队准备撤离乐洞村,其中一名红军战士将黄连长生前的佩剑——雌雄双剑中的雌剑交给何忠孚,叮嘱他“保护好黄连长的墓”,待革命胜利后,将以雄剑作为信物,再回来祭奠黄连长。

三代人守护的雌剑

随着红军部队突破第二道封锁线,进入湘南粤北,紧随而来的白军也来到了乐洞乡。他们对为红军筹粮治病的村民进行“清算”,不仅放火烧民房,还趁机搜刮民财。

由于走漏消息,黄连长的墓被白军得知,对方叫嚣着要将遗体挖出,用来邀功领赏。于是,村里的男女老幼将红军墓团团围住,誓死保护,白军则趁机向村民勒索钱财。为保全红军墓,村民变卖了山林与土地,凑足了600块银元。

经过此番变故,何忠孚一家及其他村民生活更加贫困,但他们从未放弃对红军墓的守护。何忠孚一家也从未忘记与红军战士的诺言,一直在等待雌雄双剑合璧的那一刻。

这一感人故事被记载在崇义县党史办档案馆里。

三代人接力坚守

“在我爷爷心中,黄连长就是他的儿子,那也就是我的叔叔,因此我们都把他当作亲人来怀念。”何清阳说,爷爷在1953年便去世了。临终前,何忠孚将子侄一辈叫到床前,叮嘱一定要遵守承诺,感恩革命先辈的大义付出,守护好黄连长的长眠之地。他将雌剑交于小儿子何远震,也就是何清阳的父亲,令其继续等待黄连长后人持信物而来。

何清阳

“我从小就听奶奶说过黄连长的故事,每年的清明、冬至都会去祭扫。”50多岁的村民何赐红说,现如今,从追逐打闹的孩子,到两鬓斑白的老人,甚至嫁到村里的媳妇都知道这里有座红军墓,以及何氏族人与黄连长的不解之缘。

“我很早就知道红军墓的故事,但并不清楚我们家还有等待雄剑的使命。”何清阳说,1963年,父亲临终前,才透露了家里有一把雌剑。当从老旧衣柜的最里层翻出这把套着皮质刀鞘、约30厘米长的斑驳铁剑时,一股敬意油然而生。“那一刻我知道,我要接下这个使命,接力等待持剑而来的那个人。”

光阴似箭,黄连长墓边的青梅树如今已有盆口粗,繁茂的枝叶如一把巨伞,将静躺此处的英魂护在怀中。“它比我的年纪都大,89岁了,每年还会结满青梅果。”何清阳抬起头,望着眼前的这棵树,许久,欲言又止。

“何处青山不埋忠骨”

2019年,乐洞何氏与黄连长的故事被崇义县政府挖掘。经过相关部门结合史料以及实地考察,最终确认了这段过往,并在2022年对黄连长的墓进行修整,不仅加上了墓碑,还改造了广场。“黄连长的墓是坐西向东,东边就是闽西,朝着家的方向。”何清阳说。

2020年,由于此事受到多方关注,经过再三思索,何清阳将三代人守护的雌剑捐赠给了崇义县博物馆。当得知记者要前往崇义县博物馆采访,何清阳带着商量的语气说:“我能跟你们一起去吗?我想再看一看雌剑。”

9月26日一大早,记者接上何清阳后,乘车近1个小时来到了崇义县博物馆。在博物馆二楼的赣南三整暨崇义革命历史陈列馆,何清阳再次见到了守护数十年的这把雌剑。

“这些年,我通过许多途径试图寻找那把雄剑,但均无所获。我便想,如果只是交给我子孙,藏于家中,那黄连长的亲人或许更难出现。因此我把雌剑捐给博物馆,既能让它得到更好地保存,也能让更多的人看到它、了解它,对寻找雄剑有好处。”何清阳捐剑的缘由,令人肃然起敬,正如他所说,黄连长是他的叔叔,他希望黄连长能“回家”。

“崇义县政府曾联系过福建闽西相关部门,希望能找到黄连长的亲人,但一直没有回音。”崇义县史志研究室主任李海良遗憾地说。

“如果一直找不到怎么办?”记者不禁发问。“那就一直守下去,何处青山不埋忠骨。我也交代了儿子孙子,要继续接我的班,我们何氏也会一直去扫墓祭奠。”老人坦然笑道。

从塘下湾往下眺望,整个乐洞村尽收眼底,一阵微风吹来,金黄色的稻子随风摇曳。

“小朋友,你们知道红军墓的故事吗?”在村里新修塑胶跑道上,一群玩耍的孩子正在追逐嬉戏。看到有陌生面孔接近后,多数孩子快速跑开。

年仅6岁的陈禹铭却停了下来:“我知道呀,还知道黄连长和宝剑的故事,我还跟大人去扫过墓呢!我们一定会等来那个寻找宝剑的人!”

(来源:新法治报)

编辑:钟千惠

责编:刘芸

审核:朱静

赣公网安备36040302000178号

赣公网安备36040302000178号