荐读九江丨庐山谈话会与《抗日声明》发表始末

■ 冯晓晖

引子

九江在中国近代史上曾有过举足轻重的地位,在浔阳江畔、牯岭镇上发生过很多重要的历史事件。近一百多年来,哪一天发生的事件必然永载史册?如果只能选一个日子,清末到民国期间,只能是1937年7月17日,85年前的今天,蒋介石在庐山图书馆发表了《抗日声明》。自1840年以来尽受外国列强欺辱的中国,第一次有了以政府的名义发布的反抗侵略者的全国总动员令,这是中国历史上唯一一次。

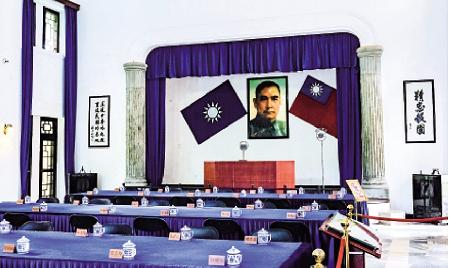

然而,目前绝大多数介绍本次事件的文章,都有一定的瑕疵甚至谬误,对事件的描述归于简单。再比如下图这张照片,几乎出现在所有文章中,都被注明是7月17日蒋介石在庐山图书馆发表声明的现场照。然而,它并不是。

从“国难会议”到庐山谈话会

1937年6月23日起,一批国内知名的大学教授及业界领袖,相继收到了由国民政府寄来的两份请柬,其中一份请柬很简洁,署名者是国民政府中央政治会议主席汪精卫和国民政府军事委员会委员长兼行政院院长蒋介石,内容如下:

谨詹于七月十五日至二十三日茗叙候教

汪兆铭、蒋中正敬订(地址:牯岭图书馆)

另一份请柬略长,文字谦恭,用词华丽,署名者是中政会秘书长张群。其内容是请来庐山避暑度假,顺便喝茶聊天。然而,收到请柬的200多人都明白背后的含义。不久后,他们中的大多数纷纷启程,从各地赶往夏都庐山。受邀前来宾客中有多位国内最知名的历史教授,但没人能想到,他们将会参与一个重大的历史事件。

国民政府为什么要请这些名流们上山?为何接到请柬的人都知道要来做什么?这就要从1932年的“国难会议”说起。

20世纪30年代,汪精卫与蒋介石合影

1932年在洛阳召开的“国难会议”,如今很少被提起,但它是一次特别富有历史意义的会议。1931年“九一八事变”爆发后,国内矛盾愈发激化,大批知识分子和中间派别对国民党集团强烈不满,他们要求当局改革内政,实行民主。为此,国民党同意召开主要由知识界和职业界领袖参加的“国难会议”。

4月7日,有140余人参加的“国难会议”在洛阳召开。会议重点讨论了抗战与政治改革,却并未直接产生实质性的成效。但这次会议却暂时纾缓了社会各界对当局的压力,并催生出影响深远的学者从政浪潮。其后汪精卫与蒋介石都极力拉拢知识界,并就许多内政外交问题直接听取学界名流意见。因此,当他们以老朋友的语气邀请这些人来庐山“茗叙”时,无须解释,全国人民也都知道,另一次的“国难会议”就要召开了。

谈话会确有召开的紧迫性。1937年,经过“西安事变”后国共两党矛盾已经缓解,全国各阶层人民抗日决心愈发高涨,而日寇急欲吞并华北并将挑起更大战端的企图已暴露无遗,中华民族已经到了危难的关头。在这种形势下,南京政府对日态度开始强硬,进行了应战准备工作。为广泛听取意见,国民党决定邀请各党派、团体的各界名人来庐山共商国是,以团结各方共赴国难。

庐山谈话会的召开

会议决定在7月15日至8月15日,分三期邀请200余人参加,以征询各界对内政外交的意见。被邀请的客人中,绝大多数是高等教育界和学术界的知名人士,包括清华大学校长梅贻琦、北京大学校长蒋梦麟、院长胡适、浙江大学校长竺可桢等名校校长和知名教授、学者,还有新闻出版界人士、工商界人士、在野党代表等。

然而,意外发生了。也正是这个意外,才使得这一场无明确目的的谈话会,被永久载入了史册。

7月7日,卢沟桥事变爆发,引爆了华北火 药桶,长期以来消极抗战的国民政府也无法退让了。需要说明的是,卢沟桥事变不是珍珠港偷袭,中日两国走向全面战争也有个酝酿发展的过程。

由于战事影响,一部分代表无法如期到达庐山,谈话会被延期到7月17日。会议的召开,引起了全国乃至全世界的瞩目:卢沟桥事变已过去一周有余,国民政府的态度如何,是继续消极投降,还是奋起反抗?谁都知道,决定权不在日本,他们的贪婪永无止境。决定权在被欺辱的中国,在蒋介石。

绝大多数与会代表并不知道,7月15日,周恩来率领的中共代表团抵达庐山,准备与蒋介石进行第四次国共合作谈判。由于在此之前,共产党地位并未被公开承认,因此周恩来等人不能参加本次会议,然而国共的秘密谈判结果却对事件的走向产生了重大的影响。

1937年7月16日上午,谈话会在庐山图书馆一楼会议室召开,蒋介石、汪精卫、冯玉祥等军政要员及与会代表共计158人参加了会议。16日并非谈话会的正式会议,而是预备会,或者说是接风会。

上午9时,会议开始,首先由汪精卫发表讲话,他说明了本次会议的内容和要旨,希望与会代表畅所欲言,提出意见建议。之后有部分代表对教育、言论、党派等方面发表了看法。由于华北事态已愈发严重,有代表提出应当随事实为转移,将会议的重点转到如何应付紧急国难的问题。蒋介石和汪精卫表示,他们十分了解与会者对于华北情势的关切,准备在17日上午的正式会议上作出相关报告。16日的会议于上午结束。

所有的与会代表都在等待,明天上午蒋介石必须对卢沟桥事变作出表态,他已经无法回避,而谈话会又是最好的发言时机。

国家将何去何从?历史的一刻就要到了。

《抗日声明》的第一次发布

理解抗日宣言,首先要知晓宣言发布的背景。“七七事变”后,战事的升级以及中日两国之间的对抗是逐步升级的。需要说明的是,彼时的南京政府对华北军政的管辖能力并不强,平津卫戍司令宋哲元是地方军阀,长期与日本人暗通款曲。“七七事变”后,宋哲元一方面阻止中央军北上,在蒋介石严令抵抗的情况下,仍与日本人私下媾和。毕竟是军阀,丢了地盘什么都没了,直到明确了中央态度后,宋哲元才下定了抗日的决心。

1937年参加庐山谈话会的国民党高级将领合影

另一方面,从日方“下克上”的行径和狭隘的政治视野,挑动“七七事变”的日寇,早期并没有想到挑起两国的全面战争,他们认为只要强硬欺压下去,无能的民国政府总会忍让,中国就会被一步步蚕食成为自己的地盘。因此他们在外交上极为强硬,并不断增兵,这一回是摆明了要吞并华北。

然而,民国政府没法继续绥靖下去,北平如果被占领割让,国民党将会被全国各阶级唾弃。7月13日,蒋介石以陆海空军总司令名义号令全军,准备抗战。之后,他考虑再三,反复游移,一方面他不敢单方面将事态升级为正式宣战,另一方面他也知道,必须以中国政府的名义,旗帜鲜明地向全国人民、日本政府和全世界表明抗战到底的决心,这也是向犹疑不决的华北军政府表明态度。而庐山谈话会正是提供了这样一个良好的时机与场所。

在7月16日的接风会上,蒋介石未做发言,他承诺次日会给出明确的答复。当天晚些时候,蒋介石召见幕僚,要求撰写一篇《告民众书》,并口授大意,按蒋的旨意,所谓的《告民众书》实为《对日宣言》。当夜,文稿拟成。

1937年7月17日上午,庐山谈话会举行正式会议。会上汪精卫先向与会代表汇报了国民政府近年来的外交情况,尔后由蒋介石代表国民党政府做了长篇演讲。

庐山图书馆会议旧址。(现代复原)

这段演讲,后来被称为《庐山谈话会第二次共同谈话席上蒋委员长致词》,全文3000余字,主旨如下:

1、说明政府在卢沟桥事件发生后,立即采取了军事行动,派兵前往河北。蒋介石明确表示华北地方政府不能解决卢沟桥事件,也无权与日本人单独媾和,他特别强调国家到了现在,再不能失掉一寸土地,政府“决不容许那一个人(宋哲元)有丝毫丧权辱国的行为。”

2、国家已经到了最后关头,北平不守,华北就会成为东北,下一个就是南京,就是全中国。因此,卢沟桥事件不仅是关系华北存亡的事情,而是关系整个中国生死存亡的问题。

3、宣示政府的立场,“不是求战,而是应战”,政府不拒绝与日本人谈判,但不能超过最后限度。政府的最后限度是不能再签订妥协卖国的协议,决不允许华北脱离中央而成立伪政权。

蒋介石最后表示,如果战事扩大,必定决心拼战到底,战事既开,就再无求和的道理,“除非全中国人民被杀尽,最后一兵一卒一枪一弹也都打光,否则决不罢休!”

这就是“最后关头”演说的由来。蒋介石的演讲,受到了与会者的热烈欢迎,大家群情激动,纷纷发言,强烈支持中央决议。

阅读这份讲话稿会发现,后来发布的《抗日声明》中的那些精彩的句子,在这里并没有出现,因为讲稿是通宵临时草拟的,所宣讲的对象仅为与会人员,这就是个内部讲话。

回到本篇开始的问题,请问:会议室只有这么大,蒋介石在哪里讲话,才能拍摄出那张照片?他所能发表讲话的位置,一个是主席台,一个是他的座席,任何一个位置,都拍不出那张照片。

庐山图书馆会议旧址,正中为蒋介石座位

会不会蒋介石在这里发表讲话后,又出门在露天发表了演讲?并没有。

《抗日声明》的公开发表

蒋介石未再参加庐山谈话会。第一期庐山谈话会于19日结束,比预定日期提前了5天。第二期庐山谈话会于7月28日~29日举行,仅进行了2天。因战事已紧,原计划的第三期庐山谈话会被取消。

7月17日下午,蒋介石会见了周恩来率领的中共代表团,举行了第四次国共会谈。本次会谈的内容双方都未向外公布,但这次会谈是五次会谈中最重要的一次,双方确定了合作框架及主要细节。笔者以为,正是这次谈判中我党所表现的合作的诚意和对国民党政府领导抗战的支持以及谈话会上知识界对他讲话的全力支持,才促使蒋介石下定了全面抗战的决心。

18日,南京方面报告,外交部与日方几无周旋余地,日方的态度相当蛮横。蒋介石决定,将会议演讲稿进行大幅度修订后公开发表。蒋几经斟酌后,决定不采用《告全国人民书》那种明确宣战的文告,而是以庐山谈话会的讲词这种有回旋余地的形式发布。19日,中日在南京的谈判濒于破裂,蒋介石认为已经到了宣示政府立场的时机,决定不再有所顾虑,且不顾党内某些高官的反对,指示当晚将文稿电传各家报社。

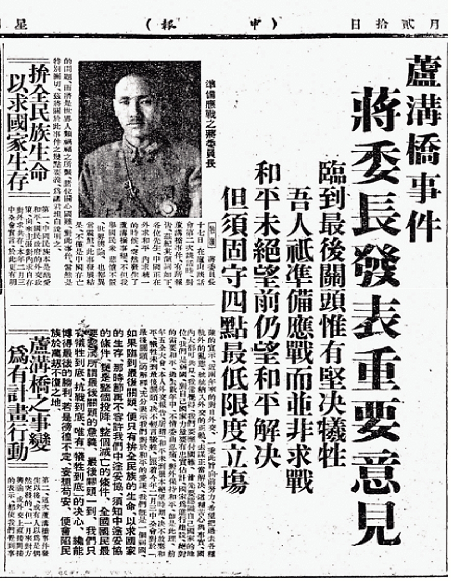

20日,全国各大报纸刊出了中央社19日发自牯岭的专电,题为《对卢沟桥事件之严正声明》,这是庐山《抗日声明》的正式发布。当日,蒋介石离开庐山赴南京,开始了全面抗战的准备工作。

1937年7月20日《申报》刊登庐山《抗日声明》

与17日的讲话相比,声明经过大幅度修订,并缩减到1700字,其要旨如下:

1、卢沟桥事件不仅是中国存亡问题,亦且为世界人类祸福之所系。

2、中国外交政策原在求和平共存,但到最后关头,只有全力抗战。

3、卢沟桥事件实为对方一贯之阴谋,能否结束,即是最后关头境界。

4、万一逼到最后关头,我们是应战而非求战,战端一开,必须拼全民族生命,以求最后胜利。

5、说明政府对于解决卢沟桥事件之基本立场。

6、当此安危绝续之交,惟赖举国一致,服从纪律,严守秩序,以达成吾人守土抗战之责任。

总结

将以上要旨与17日的谈话相比可以看出,两者的主旨虽然相同,但内容差异较大,这种差异正是三天内反复斟酌游移的结果。庐山《抗日声明》的发布过程可总结如下:7月17日在谈话会上的讲话,是声明的初稿,其后几经修改,直到中日和谈破裂,声明才被正式发布。从中也可以看出,蒋介石在此期间从彷徨到无奈地奋起,即便如此,他还是不敢正式对日宣战,仍在企盼和谈。

无论如何,庐山《抗日声明》表明了底线,这是以前从未有过且必须肯定的。声明虽然未能以《告全国同胞书》的形式发表,但它的发布是抗日战争史和中国近代史最重要的事件之一,受到了全国各阶层人民的热烈拥护,包括中国共产党在内的各个党派都对声明给予极高的评价,并表示服从中央统一领导,团结一心,抗战到底。

如今,庐山《抗日声明》中最著名的一段,被镌刻在庐山抗日纪念馆(原庐山图书馆)的入口处,这一段也是近代反法西斯战争中最著名的政府宣言:如果战端一开,那就是地无分南北,年无分老幼,无论何人,皆有守土抗战之责任,皆应抱定牺牲一切之决心。

这一段话,激励着全国人民在其后的八年抗战中,抛头颅洒热血,为了中华民族不被奴役,抗争到底。

1937年7月17日,是九江近代史上最伟大的日子,震撼世界的抗日的号角在这里吹响,中国人民伟大的全民抗战,在庐山拉开了序幕。

最后说说那张照片的来历,它拍摄于1937年7月18日,在谈话会的第二天。那天蒋介石下山到海会寺,参加庐山军官训练团毕业典礼。典礼上他鼓励军人们准备抗战,但并未发表抗日宣言。

本原创内容版权归掌中九江(www.jjcbw.com)所有,未经书面授权谢绝转载。

编辑:钟千惠

责编:张江艳

审核:朱静