邓小平的江西情

今天是邓小平同志诞辰120周年。邓小平曾说“我对江西是有感情的”,江西人民对邓小平也怀有深厚感情。

从进入江西的第一站崇义,到战斗生活了3年零2个月的中央苏区瑞金、会昌等地;从“文化大革命”期间“谪居”南昌新建3年零4个月,到改革开放后的两次“鹰潭谈话”,江西岁月在邓小平70多年波澜壮阔的革命生涯中占有特殊地位。

邓小平同志肖像画。

邓小平同志肖像画。

01

主政瑞金期间“全县局面大为改观”

1931年2月初,邓小平与李明瑞率红七军大部经广东仁化向北直入江西崇义,向毛泽东、朱德率领的红一方面军靠拢。这是邓小平第一次踏上江西土地。3月,受红七军前委委派,邓小平离开部队,赴上海向党中央汇报工作。

8月初,经党中央批准,邓小平从上海乘船至汕头,辗转经福建到达江西中央苏区。本来,他是要到红一方面军总前委报到的,因当时正进行第三次反“围剿”战争,路途受阻,被中共赣东特委书记谢唯俊留在了瑞金。机缘巧合,邓小平开始了他在中央苏区治理地方政权的政治活动。

邓小平到瑞金时,这里正经历着一场前所未有的危机。原先担任瑞金县委书记的李添富,正在全县范围内大捕大杀所谓的“社会民主党”分子,一时搞得全县人心惶惶,人人自危。为尽快结束混乱局面,谢唯俊等人商议,推选邓小平担任瑞金县委书记,全权调查处理瑞金的所谓“社会民主党”事件。

经过一个多月的艰苦工作,邓小平终于查清了李添富乱肃“社会民主党”、滥杀无辜的事实真相及严重恶果,并采取措施扶正压邪,下令拘捕并公审处决了李添富,使300多名被关押的干部群众免遭斧钺之灾。

局势稳定后,邓小平以果断的工作作风,狠抓瑞金各项建设,一时“全县局面大为改观”,干部群众革命热情高涨,全县政局稳定,形势越来越好。第三次反“围剿”胜利结束后,9月28日,毛泽东、朱德等率中央苏区党政军首脑机关抵达瑞金叶坪村。邓小平闻讯前来向毛泽东详细汇报了瑞金苏区的情况。这是邓小平与毛泽东在八七会议后的第一次会面。

听了邓小平汇报,毛泽东等觉得瑞金苏区的政治形势和群众基础都很好,后经认真研究,决定在此筹备召开中华苏维埃第一次全国代表大会。大会在1931年11月7日顺利开幕。大会宣告成立中华苏维埃共和国临时中央政府,并正式确定瑞金为首都,瑞金改名为“瑞京”。年仅27岁的邓小平成为红都首任“京官”。

邓小平主政瑞金9个月,政绩有目共睹。临时中央政府认为瑞金“在某些工作上面有相当进步”“革命秩序相当建立”。

油画《邓小平和工人们在一起》。 章仁缘/绘

02

革命生涯中的第一次“落”和“起”

1932年5月,邓小平奉江西省委之命,调往会昌开辟新区工作,接替古柏担任中共会昌临时县委书记。6月,辖会昌、寻乌、安远三个县委的中共会昌中心县委成立后,邓小平担任中心县委书记,领导三个县的党政军工作。

11月下旬,陈济棠的粤军趁主力红军在北线反“围剿”作战,向会、寻、安发动进攻,占领了几乎整个寻乌县境。根据敌强我弱情况,邓小平领导开展各县的游击战争,以打击粤军进攻。这项工作只开展了不到3个月,“左”倾教条主义领导人就以“寻乌事件”为由开始整他。

1933年初,临时中央从上海迁入中央苏区,开始全面排挤和打击支持毛泽东正确路线的人。邓小平在实际工作中执行了毛泽东提出的正确主张,反对和抵制“左”倾错误,因而成为中央苏区全面推行“左”的政策的严重障碍。为此,“左”倾领导者在福建发动反“罗明路线”斗争后,又在江西开展了反对所谓“江西罗明路线”斗争。

2月22日,苏区中央局机关报《斗争》第三期发表《什么是进攻路线》的文章,点名批评邓小平。这篇文章,揭开了反“江西罗明路线”斗争的序幕。此后不久,江西省委迫于压力,将邓小平从会昌中心县委调到省委担任宣传部部长。虽然如此,但“左”倾领导者或召开各种会议,或在报刊上连篇累牍地发表文章,对邓小平进行公开批判,斗争一步步升级。

“左”倾领导者在《斗争》第八期上发表《罗明路线在江西》的文章,把邓小平看成是“江西罗明路线”主要代表人物。与此同时,毛泽覃、谢唯俊、古柏等人也被指责为“江西罗明路线”的代表。这四个人在原则问题面前没有退却。“左”倾领导者无计可施,只得借助手中之权作出组织处理,决定撤销四人党内一切职务,并给邓小平以党内“最后严重警告”处分。邓小平撤职后,被派到江西苏区边远的乐安县南村区委当巡视员。但不到十天便被调回宁都,到县城附近的七里村接受监管劳动。

1933年6月,在红军总政治部主任王稼祥的支持下,邓小平调回瑞金,担任红军总政治部秘书长。这是邓小平第一次“落”后的第一次“起”。不久,王稼祥安排邓小平负责主编总政治部机关报《红星报》。邓小平从事这项工作一直持续到遵义会议召开前夕。

1934年10月10日,邓小平跟随突围转移的“红章纵队”,踏上了漫漫长征路。

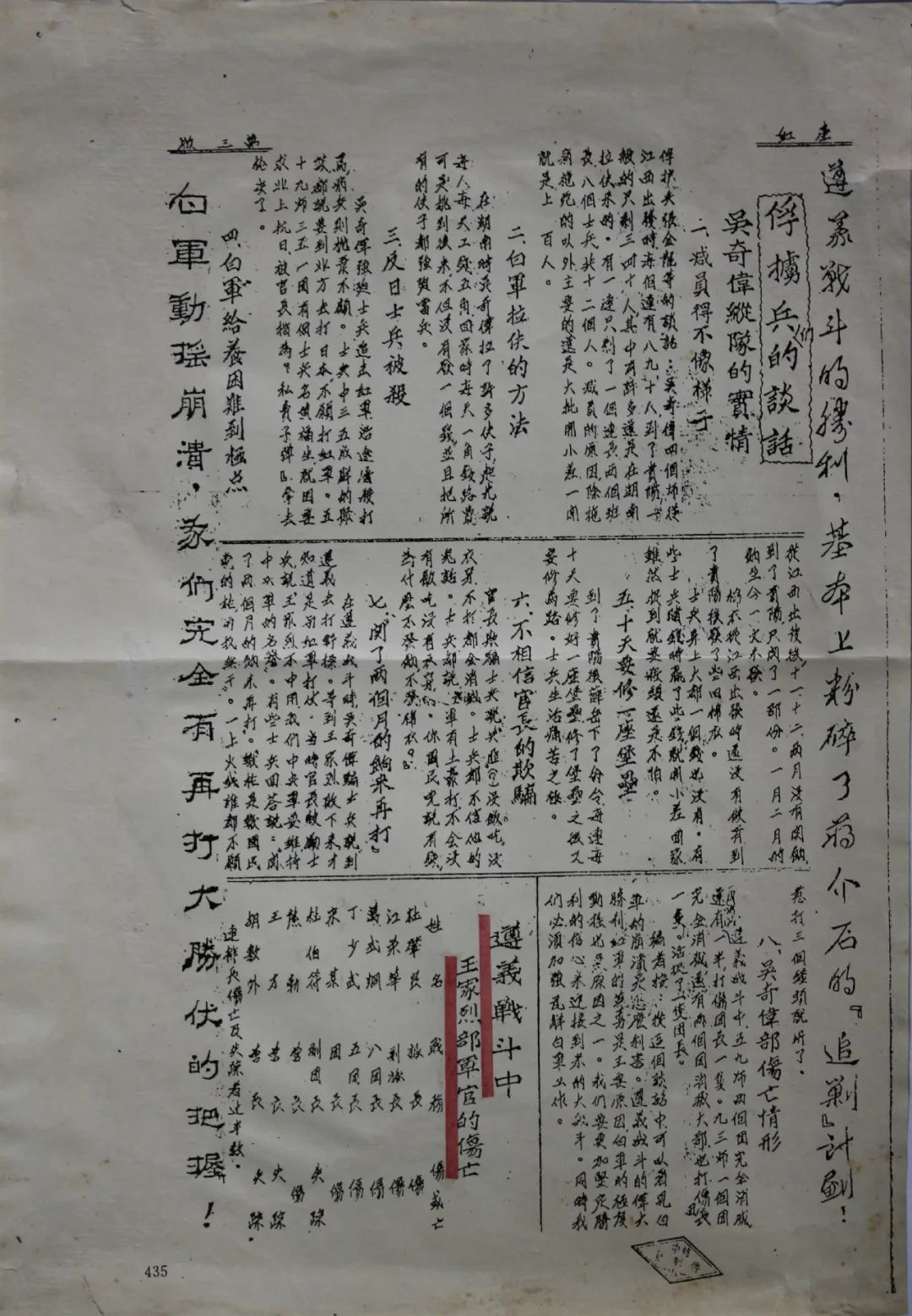

《红星报》长征专号第十二期第三版。图源遵义红军总政治部旧址

03

“小平小道”上的思考

新中国成立后,邓小平第一次来江西是1961年出席在庐山召开的中央工作会议。因有出访任务,邓小平没等会议结束就下山了。令邓小平没想到的是,8年之后他会在江西“谪居”长达3年多。

1969年10月14日,鉴于中苏两国的紧张局势,中共中央发出紧急疏散的通知,要求在京的老同志全部战备疏散。被打成“党内第二号走资本主义道路的当权派”的邓小平也在疏散之列,疏散地点是江西。

10月22日,邓小平与夫人卓琳及继母乘专机飞抵南昌。到江西后,邓小平的住所安排在南昌新建原福州军区南昌步兵学校(现陆军步兵学院)一座两层小楼(又称“将军楼”),劳动的地方是隔墙相望的新建县拖拉机修配厂。

从“将军楼”到工厂,虽然直线距离只有一公里多,却要绕行40分钟才能到达,既费时又不安全。为方便邓小平夫妇出入,工人们在工厂后墙上开了一个小门,沿着荒坡和田埂,整修了一条直通“将军楼”的小路,后被称为“小平小道”。

邓小平在江西的生活很有规律,上午到工厂劳动,下午在院内的菜园子里收拾,晚上听广播、看书看报。他还有一个习惯,就是每天黄昏日落之前,都要围着“将军楼”散步,在红色的砂石地上踏出了一条白色的小路。这条小路,人们亲切地称之为“第二条小平小道”。

在江西三年多时间里,邓小平始终以一名老共产党员的博大胸襟和乐观心态参加劳动和学习,深度忧虑和思考着党和国家的前途与命运。1971年九一三事件发生后,邓小平的政治命运发生了重大转折。1972年11月后,邓小平先后三次获准到吉安、赣南、景德镇等地进行调查研究。

通过三次外出实地察看,邓小平直观了解了当时工农业生产和国民经济实际运行情况,特别是人民群众生产生活和基层社会的情况,也使他三年来在“小平小道”上的零星思考逐渐形成了明确的概念、清晰的判断和思路。

1973年2月19日,邓小平一家离开南昌抵达鹰潭。次日,转乘福州至北京的特快列车,离开了江西。

邓小平同志雕塑。

邓小平同志雕塑。

04

南方视察途中的两次鹰潭谈话

改革开放后,邓小平对红色故土仍一往情深,时刻关注着江西改革开放和现代化建设的进程。1985年2月14日,他乘火车赴广州视察途中在鹰潭火车站停留,留下了“鹰潭是个好口子”的美誉。

1992年1月18日至2月21日,88岁高龄的邓小平先后到武昌、深圳、上海等地视察,沿途发表了系列重要讲话,史称“南方谈话”。1月30日下午,邓小平在去上海的途中,特地在鹰潭火车站作停留。这是邓小平一生中第三次在此驻足。这一次,邓小平在站台上接见了时任江西省委书记毛致用和省长吴官正,并与他们亲切交谈。

在半个小时的亲切交谈中,邓小平关切地问到江西的农业年景、农民收入和植树造林等情况,对江西农业的发展情况表示满意。他说:“在粮食问题上,江西是作了贡献的。你们有困难可以向中央反映,你们有这个权利。对江西,中央要照顾一点。”

在听取毛致用、吴官正关于江西在三年治理整顿期间深化改革、扩大开放的情况汇报后,邓小平指出,治理整顿与改革开放是相互促进的,并再次重申了他在深圳、珠海反复阐述的思想。他语重心长地强调,稳定发展我赞成,但是只要能快一点还是要争取快一点;胆子要更大一点,放得更开一点,不能胆子没有了,雄心壮志也没有了;有机遇能跳还是要跳。这是邓小平鹰潭谈话的精髓,也是他对江西的殷切期望。

(来源:当代江西)

编辑:柳飘蕙

责编:钟千惠

审核:朱静

赣公网安备36040302000178号

赣公网安备36040302000178号