荐读九江 | 历史上两场超级洪灾引发的三省划界

、

、

■ 月明晖

近日,长江中下游地区及赣江流域持续暴雨,引发洪水灾害,长江干线九江段(以下简称“浔阳江”)、鄱阳湖及支流水位全线超警,抗汛任务极为艰巨。洪灾不仅发生在江西,浔阳江如今是江西与湖北、安徽的省界,北岸地势更低,是传统的泄洪区,防汛压力更大。

长江是中华民族的母亲河,是大地的动脉,是中华文明发展的摇篮,世世代代地滋润哺育着人民。但它有时又会变身为一条暴虐的巨龙,给两岸人民带来深重的灾难。浔阳江江水多次冲破堤坝,扑向城镇、村庄,造成的人员与财产损失难以计数,严重的甚至引发地质变迁、社会动荡,赣鄂皖三省的行政区划也因之而改变。本篇就来聊聊浔阳江两岸行政区划的历史,以及1931年和1935年两场特大洪水引发的影响深远的三省划界事件。

| 1931年7月,水淹大中路。 |

1、从当代地图看三省交界

若要了解浔阳江水患和三省交界情况,首先要看这一片区域的地势图。

从当代地图中可见,鄱阳湖从湖口入长江,长江中下游以湖口划界,赣鄂皖三省交界也是以湖口至江洲一带为中心点,浔阳江以南属江西,以湖北省黄冈市黄梅县与安徽省安庆市宿松县沿大别山余脉过龙感湖到江洲镇以北(张北水道)划界。浔阳江以南的平均地势远高于江北,浔阳江以北都是大片的湖泊与平原。

鄱阳湖流域面积占江西总面积的94%。汇入鄱阳湖的水,全部由狭窄的湖口注入长江。只要江西全省或长江中上游的重庆、湖北、湖南连降暴雨,必然带来浔阳江水位上涨。但从地势又可以看出,即使出现两岸都难以抵挡的大洪水,九江被淹的面积也不会太大,而江北将会成为一片泽国。这也就是为何,浔阳江两岸的水患从未停息,加之地质变迁、泥沙冲积、长江改道和行政军事等因素,历史上这一片区域的行政区划也在频繁变迁。

当时属九江地区的桑落乡五星堤水灾实景。

2、从历史地图看三省交界

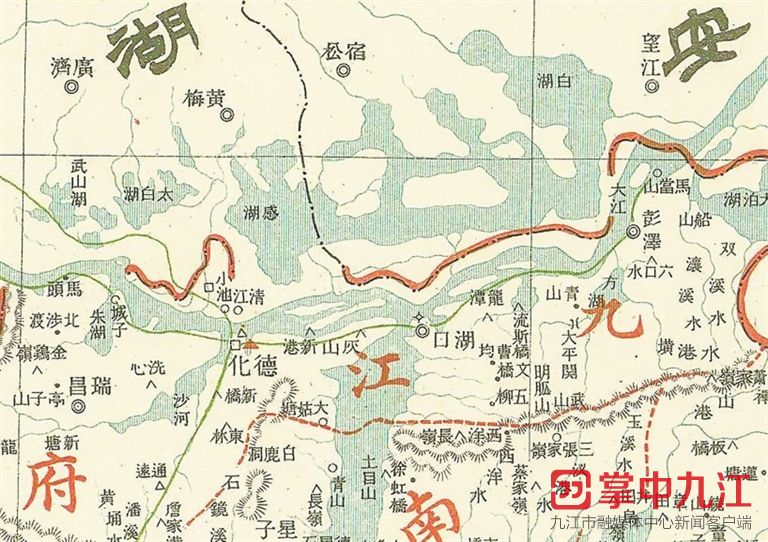

当年的三省省界不是现在这样。以前的长江主泓道,也不在今天的九江市区。仅一百多年前的地图,就和现在大不相同。

1909年由商务印书馆出版的《大清帝国全图》第三版,江西省地图的局部中可以看到,鄂皖两省的交界处的地名与现在基本相同。九江市清代为九江府,市区为德化县。与当代地图相比,可以看出地理差别十分明显。鄱阳湖湖面比现在宽阔得多,只有湖口依然狭窄,江洲镇尚未成形。主要差异在江北,湖泊面积很大,感湖(龙感湖前身)和白(泊)湖彼此相连,左侧还有面积不小的太白湖、武山湖。

那时的行政区划与如今差别较大。从地图上看,从湖北武穴到安徽望江,江北的沿江区域都属江西省九江府管辖,湖北黄梅县似乎没有沿江区域,特别需要注意的是小池镇(小池口)的行政区划,那个凸起的省界将整个镇子和周边全部包括进来了。

清代的这种行政区划是一直以来就存在的吗?从两千年前西汉的地图上可以看到,古时“江”就是长江,“河”就是黄河,所以长江名为“江水”。这一段的江水以北属扬州刺史部庐江郡,江水以南属扬州刺史部豫章郡。图中左上的地方标注了“寻阳”,在江北,这是九江古称寻阳的由来。

如今江北的土地那时候还没有,是一片江湖不分、绵延百里的湖泊沼泽,今湖北黄梅县和安徽宿松县绝大部分区域都在水里。这里就是著名的彭蠡泽(彭泽之名的由来),与云梦泽齐名。然而,图中的庐江郡和豫章郡的划界并不正确。

1931年7月的九江湓浦路,背景为法国天主教堂。

3、江湖与行政区划的演变

通过对古代地图和历史记载查阅,可以对江西、湖北、安徽三省交界处的地理与行政区划演变简述如下:

汉代以前,该区域为彭蠡泽,是方圆数百里沼泽湖泊。长江出武穴(广济)之后,主泓道流经今太白湖、今龙感湖一带,以分流水系的形式注入彭蠡泽。

汉代,九江建县名柴桑,江北现湖北区域建县名寻阳,现安徽区域建县名松兹。三县中间为彭蠡泽,以江泽为界,北属庐江郡,南属豫章郡。长江主泓道逐步南移。

三国、两晋时代,因气候变化和地质变化,长江主泓道南移至当今位置,彭蠡泽萎缩,出雷池、鄱阳湖,各与长江相连。因长江南移,东晋时期寻阳郡迁至江南,仍辖长江两岸。

唐宋,湖北黄梅、安徽宿松县治确立。雷池继续缩小,宋代改名为大雷池,另有小雷池,直通长江,这就是小池口(小雷池出口)名字的由来。雷池与长江相隔部分产生的土地越来越多,由黄梅、宿松、江州划分。

元明清,建湖广(现湖南湖北)、江西、南直隶(后分为安徽、江苏)。明初设九江府,九江府、黄州府(现黄冈)、安庆府大致以长江、雷池划界,黄梅小池镇起到彭泽县马当一带大多被划归九江府,其中小池镇及周边较大区域被命名为封郭洲。江北湖泊继续缩小,分隔为龙湖、泊湖等。

江北沿江的土地是不是一直属于江西,很难考证。由于江北小池口以下原为彭蠡泽,随着长江主泓道的变迁,泥沙的淤积,以及千百年来人们围湖造田,土地总在洪水的淹没和江水的冲刷下不断增减。由于九江一直是这一江段的行政与经济中心,长江主泓道又是逐步南移的,所以浔阳江两岸的土地大多属于江西,但仍有一部分属湖北、安徽。于是,哪个省的百姓来开荒垦田,这块土地就属于哪个省;哪块土地被淹没在江湖中,它的所属权就会自然丢失。三省犬牙交错,随着清末人口的增长,江北土地问题纠纷不断,三省官员或束手无策,或听之任之。

1909年,《大清帝国全图》第三版。

4、民国时期的两次大洪灾

纠纷带来最大的问题是防洪圩堤的修建与管理。由于堤工由三省分段兴筑,各段圩堤分属不同省县,彼此名义上合作,实则分治,无统筹计划,而任何一处决口,都会殃及各省。

一百多年来,长江几次造成巨大灾害的特大洪水的记录都发生在1949年后。民国时期几次特大洪水,虽然水位记录低于现在的记录,但造成的灾难几乎是毁灭性的。1931年江淮大洪水发生在湖北到江苏一带,由于彭蠡湖所在区域地势低且为大面积平原,特大洪水给这一区域造成了灭顶之灾。据《申报》1931年8月5日发表了来自九江7月30日的报道称:“自二十五日起,九江市各低洼处,如沿江马路、南门湖、龙池寺以及西门等处,即已浸水,……各马路均水深数尺,交通断绝,非船不行。赣北靠江之九江、彭泽、湖口、瑞昌、星子等县,圩堤冲塌无余,……自汉至浔,水天一色。”

江北的损失更加惨重。1931年水灾期间,九江城区江面宽度达到10余公里。长江江面九江城区段正常宽度仅有2~3公里,10余公里的江面就意味着江南的九江市区、八里湖等地方全被洪水淹没,江北的小池口都在水里,长江和龙感湖接通,可谓一片汪洋。

据事后统计,1931年九江水灾决堤百余处,灾民15万人,淹死1000余人,淹没田地24万余亩,倒塌房屋5800栋,直接损失1400万元。在全国范围内,水灾淹死约15万人,之后疫病、饿死有40多万人。据国际联盟估算,此次遍及全国大多数省份的水灾造成的死亡人数接近千万,是近百年来,全世界致死人数最多的自然灾害。

如此巨大的损失,仅仅是因为天灾吗?当然不是,是堤坝失修、防控疏忽、水政腐败、管理无方等多种原因造成的。民国自北洋政府起,军阀内战不断,国家迟迟未能统一。1927年,国共内战爆发,主战场就在江西、湖北、安徽等省。各省经济本就困顿,无力建设水利设施。1931年夏季洪水暴发后,蒋介石仍将主要精力、财力用于围剿江西、湖北等地红军,而不是全力抗灾救灾,造成这样的后果就不足为奇了。

巨大的灾难之后,中央与地方政府并没有锐意改进,而是彼此推诿责任,尤其是在赣鄂皖三省交界的长江北岸一带。鄂皖两省认为,北岸大部分圩堤都属江西的,江西当然要出更多的钱和力。江西称呼省内天天打仗,长江南岸的堤坝都没钱修,无力管江北。再者江西仅占有沿江狭窄的地块,圩堤里更多的是鄂皖两省的土地,为什么两省不多出钱出力?

但鄂皖两省也颇为无奈。1931年4月,蒋介石发动了对豫鄂皖边区的第二次围剿。当年的8月,黄梅县以南都泡在水里,黄梅县城外又打了起来,哪有人力物力去救灾?

西汉时期地图。

5、1935年洪水引发的三省划界

1931年的大洪水虽然引起了各界对圩堤管理的关注,可是没有中央的统一调配。几年内,各省虽加固了堤防,但彼此缺乏协调。1932年到1934年,蒋介石持续发动对内战争,三个省经济困顿,尤其是本应承担长江两岸主要防汛职责,但经济已极度疲软的江西。1935年,大洪水又来了,排进了百年灾害世界前十。这次水灾主要发生在长江中游,湖南、湖北两省灾民达千万人以上,其中淹死10万人以上。地处中游末端的长江九江段受灾也极为严重,洪水水位达20.79米,超过1931最高水位0.08米。长江两岸无数圩堤溃决,淹死千余人,大片农田绝收,数千栋房屋倒塌,溃堤最严重的,就是小池镇以下到安徽宿松的长江北岸。

水灾期间,时任国民党行政院副院长兼财政部部长孔祥熙乘船路过九江一带,看到大量圩堤溃决,大水弥漫,询问得知北岸堤防不保,是由于行政区划参差错落,造成分界防守、职责不清等问题造成的。孔祥熙提议以长江主泓道重划长江北岸鄂赣皖三省分界,以使堤防建设管理权责分明。1936年1月31日,《中央日报》登载国民党行政院决议,赣鄂皖三省省界以长江天然主泓道为界,将九江所属团牌洲及封廓乡两处划入湖北省黄梅县,九江所属桑落半乡及老洲头屯地圩等处划入安徽省宿松县。

此次划界后,江西丢失了长江以北的所有土地,当代赣鄂皖三省交界得以确立。

6、民国三省划界的利与弊

对于这次影响深远的三省划界,有人认为有利有弊,但笔者以为弊大于利,损失最大的是江西,几乎没有得到任何利益。

利弊要从几个方面来看。长江北岸的江西属地可以分为上下两个部分,小池镇以东为界线,上游是小池镇及以东。下游是今江洲镇最西端到彭泽棉船镇最东端的长江北岸。

三省之间犬牙交错的是下游段,这里的防洪难度最大,且堤岸、沙洲年年都在发生变化,以独立的行政单位管理圩堤是防洪的需要,也更有利于本省的利益。江西虽然丢失了人口和良田,但为了服从国家大局,做出牺牲也是应该的。

小池镇及以东被划归湖北省,是近代江西省,尤其是九江市巨大的损失。如前所述,九江市区对岸土地稳固之后,其行政一直归属九江府管理(小池建镇于清代初年),在古代这是军事的需要。江防必须两岸协同,在一个军事指挥之下,绝不可各自号令。古代行政划分九江府、小池口、湖口为铁三角,卡住了长江中下游的咽喉要道,可以有效地防止各省叛乱,借着长江输送兵员物资。东晋庾亮的那句“不敢过雷池一步”,正说明了九江扼守长江两岸的军事价值。到了现代战争时期,这种行政区划已经没有了意义。

民国划界最大的弊端是对民生经济的影响,三省得失差距太大。沿江的良田被划入安徽,江上名胜小孤山也被他们收入囊中。小池及周边的土地则被划入湖北。这样的强制性切割,是否符合当地百姓的意愿?笔者知道,至今依然有很多小池口的老人并不认可湖北人的身份,毕竟他们世世代代是德化人。三省划界后反响最大的就是江北原属于江西的百姓们,他们联合组织乡民、士绅到南京请愿,坚决反对这一不符合自身利益的强制性的行政区划调整。如果不是第二年爆发了“七七事变”,三省划界能否顺利执行,还需要打个问号。

1936年4月,江西省因“九江市北部已划归鄂省黄梅管辖,现有人口面积不合设市之条例,省府决定将原设九江市政委会撤销,保留县府组织。”当年,九江市从长江排名第二港口、江西省最大的商业城市、中国排名前二十的大城市,跌落为一个县城。如今的九江在丢失了长江北岸行政权后,在全市人民的拼搏中,已昂首迈入全世界前四十大港口城市之列。

人们常说“一座九江城,半城黄梅人”。这半城黄梅人,很多是小池镇人。因为两场特大洪灾引发的三省划界,至今仍是很多人的遗憾。

周刊邮箱:jjrbcjzk@163.com

主编热线:13507060696

本原创内容版权归掌中九江(www.jjcbw.com)所有,未经书面授权谢绝转载。

编辑:王嘉琪

责编:钟千惠

审核:杨春霞

赣公网安备36040302000178号

赣公网安备36040302000178号