挺起制造业“硬脊梁”

向江图强,工业是先导。曾经,江西生产的第一根火柴、第一颗钉子、第一艘轮船等均诞生于九江,这里工业体系门类齐全,“九江制造”一度成为江西工业的代名词。

九江发展的重点在工业,但难点也在工业,传统产业比重高,转型压力大。如何在落实“共抓大保护、不搞大开发”的前提下,放下“曾经的荣耀”,重新出发,打造区域制造业中心,培育优势产业,实现错位竞争?

攀“高”向上 产业向“新”腾飞

今年2月27日,九江石化年产150万吨芳烃及炼油配套改造项目推进会举行,为项目落地建设按下“快进键”。这意味着,这个承担着江西市场70%以上的油品供应、纳税额连续7年过百亿元的龙头企业,有望再造一个“九江石化”。

“半年前,习近平总书记考察九江,亲临九江石化指导。这个项目顺利落地,就是我们对总书记殷殷嘱托的最好牢记。”中国石化九江分公司党委书记谢道雄说道。该项目新建装置均采用中国石化自主技术,将为九江打造“炼油+芳烃+PTA+PET+终端产品”全产业链、构建炼油芳烃一体化发展新格局奠定坚实基础。

告别“傻大黑粗”,壮大“油头化尾”,是九江石化瞄准化工新材料“新蓝海”的又一次转型。如今,九江各类炼化和化工企业(项目)200余户、省级化工园区6个,全产业链主营业务收入突破1500亿元,石化化工产业的“家底”日渐丰厚。

登高望远,九江在紧抓传统优势产业转型升级的同时,不忘培育战略性新兴产业。

在瑞昌市智造小镇,一栋由五颜六色玻璃组成的标准厂房十分惹眼。“这些是碲化镉彩色玻璃,拿它做建材,每栋建筑都是一个微型发电厂。”瑞昌中建材光电材料有限公司副总经理曲忠强介绍。

玻璃也能发电?背后的秘诀就是碲化镉。在普通玻璃上沉积一组以碲化镉为主的光电功能材料薄膜,让原本绝缘的普通玻璃变成导电的导体,实现有光就能发电。这项技术,填补了国内弱光发电的技术空白,2021年入选国家“十三五”科技创新成果展览。

德福科技成功研发代表国际先进水平的4.5微米锂电铜箔等产品,先后获批设立国家企业技术中心等创新平台;九江天赐从电解液原材料制造入手,成功实现六氟磷酸锂国产化,出货量连续9年稳居全球第一;优必选人工智能产业园内,电力巡检机器人、电子哨兵机器人等产品琳琅满目,一批批比亚迪特制订单正加紧出货……

构建现代化产业体系,不仅要有“善于错位发展”的脚踏实地,更要有“敢于抢位发展”的雄心壮志。作为江西工业重镇,九江正酝酿着更大的产业雄心。

加“数”升级 用“智造”赢制造

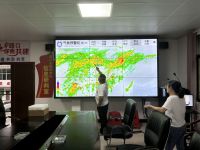

“和大家想象中‘粗老笨重’的工厂不一样,在智能调度中心,50多万吨的大型系列装置被浓缩成5G数字孪生工厂,每个生产环节的‘风吹草动’都尽收眼底。”江西蓝星星火有机硅有限公司党委办传讯部主任余心介绍。就在去年,星火有机硅基于5G全连接智能工厂获评中国工业大奖表彰奖,入选中国“5G工厂10强”。

走进生产车间,只见多料枪自动切换、各种规格空桶按需供给,多料枪双工位灌装机器人正在开展一系列复杂的灌装作业。整套20万吨装置竟只需十几名工人就能实现高效稳定运行,甚至在不开灯的情况下,作业区域仍可高效运转、24小时“在岗”……生产效率与质量持续提升,能耗及运营成本大幅降低,“一升一降”间为公司节约了巨大的人工成本。

不数字,无未来。要想实现制造业转型,既要让“大象起舞”,也要让“蚂蚁成军”,越来越多的产业瞄准了数字经济的“快车道”。

机器轰鸣,火花四溅。日前,在修水模具数字产业园第一批进驻的鸿泰模具,挖掘机、运输车等设备来回穿梭,车间全部生产线正满负荷运转,全力赶制一批来自国内头部车企的订单。

“我们规划了300多台模具加工设备和26条自动化生产线,供所有入园企业共享。模具企业普遍存在重资产投入、设备利用率低等问题,这样一来能大大减少企业资金投入。未来我们将加快推动建设模具产业技术研究院、模具产业大脑等产业公共服务平台。”修水县政府党组成员杨兴耀说。笃定智能制造的光明前景,修水县以“大山深处搞工业,石头缝里建工厂”的韧劲,“链”上一个产业智慧大脑,铺出一条产业发展高速公路。

在德安县华远针织的智能数控车间,工人们将配料数据输入系统,产品即可完成自动化生产;在江西南方尼龙粘扣的5G智慧立库仓储车间,成品数量、备货数量等生产进度得以精准把控……去年,九江在全省中小企业数字化转型测评中名列前茅,入围全国数字经济百强榜。

千“数”万“数”梨花开的新局面背后,是“数字+”“智能+”的时代浪潮。这体现的不仅是九江对新一轮产业变革的把握,更是对经济新动能的敏锐判断,蕴含着通过新技术催生新质生产力,为各大行业带来新模式、新动能的“落子”深意。

逐“绿”而行 擦亮发展底色

众所周知,钢铁企业是能耗大户。走进身处长江之滨的方大九钢,映入眼帘的却是醉人的绿色,可谓是“一江碧水向东流,十里钢城景如画”。

“我们算过一笔账,从长江取水一吨不到0.75元,废水处理后循环利用的每吨费用是前者4倍。但为了保护环境,公司还是坚定选择了处理污水循环利用。”方大九钢动力厂供水车间副主任谢海洪介绍。这样一来,不仅未让污水流向长江,而且倒逼企业转型升级,吨钢盈利持续排名行业前列。

护绿增绿,用“绿色引擎”激发企业新动能,在九江结出了硕果。2023年,九江率先成为全省绿色制造四大体系均衡发展的设区市。同年3月,心连心、九江天赐等10家企业被评为国家级绿色工厂。

源头控碳、生产减碳的同时,九江还注重延链减碳,发展循环经济,把废弃资源“吃干榨尽”。

对此,江西心连心公司深有体会。2016年,投资2亿多元的复合肥项目即将建成,却因《长江保护法》禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目,而不得不整体搬迁。

“新址确定后,为把余热余压‘吃干榨净’,我们先后共做了73版设计方案,建了一批节能降耗减排的技改项目。”江西心连心公司常务副总经理黄会永亮出两组数据:中水回用每年可节水200多万吨,废气回收每年可减排二氧化碳20多万吨。凭借着“把能源用到极致”的追求,曾经的环保“差生”竟成为“优等生”,3月被评为国家级绿色工厂,5月入选工信部《重点行业能效“领跑者”企业名单》。

沿百里绿色长廊顺流而下,来到国家级循环经济试点园区永修云山经开区,以从事二氧化硅生产的卡博特蓝星化工为例,其原料来自该园区星火有机硅的副产物——甲基三氯硅烷,而这又是其用于废盐酸提浓的重要原材料。依托基础化工,园区还发展化工新材料、医药中间体等产业,40多家企业已形成资源互用互利的共生关系,循环“大通道”就此建立。

制造立市,澎湃向前。新征程上,九江这座千年古城正着力描绘着新时代长江美丽工业图景,不断向“高”向“数”向“绿”而行,必将赢得主动、赢得优势、赢得未来!

(刘朝霞 李梦玉 九江日报记者 朱曦薇)

本原创内容版权归掌中九江(www.jjcbw.com)所有,未经书面授权谢绝转载。

编辑:王嘉琪

责编:钟千惠

审核:杨春霞

赣公网安备36040302000178号

赣公网安备36040302000178号