“可甜可盐”:粽子的甜咸之争

“甜咸之争”由来已久

从豆花放糖还是放盐

到红烧肉咸味还是甜味好吃

各种食物都成为争论的焦点

豆腐脑、月饼、汤圆、元宵等美食

都无一幸免

随着端午节的临近

一年一度的“甜咸粽子之争”

再度掀起

在农历五月初五这个特殊的日子

“甜(糖)粽派”与“咸(肉)粽派”纷纷亮相

展开一场激烈的较量

据某网站统计数据显示

两派人数相当可谓势均力敌

“甜粽”与“咸粽”争了这么多年

到底谁更胜一筹呢?

“甜粽”比“咸粽”出现更早

粽子,又叫

“角黍”、"粽籺"、“筒粽”

端午节吃粽子是一项必不可少的习俗

早在春秋时期

人们便用菰叶包黍米成牛角状食用

晋朝时候

粽子被正式定为端午节食品

“仲夏端午,烹鹜角黍。”

——晋 周处《风土记》

周处所著《风土记》是我国最早介绍地方岁时节令和风土习俗的著作。后世查考端午习俗,多依据此书。有学者认为“端午”一词最早出现在周处的《风土记》。

书中,对端午习俗进行了详细的描述:“仲夏端午,烹鹜角黍。” 注曰:端,始也,谓五月初五也。俗重此日,与夏至同。鹜,是鸭子;角黍,就是粽子。

《风土记》中记载的包粽子、系彩绳、挂艾草、竞渡等端午习俗一直流传至今,已成了中华民族影响最大、覆盖面最广的民间饮食习俗之一。

最早的粽子其实不分咸甜

而是带有草木灰汁水的碱味

而甜粽最早可见于南北朝时期

《食次》有记

“用秫稻米末,绢罗,水、蜜溲之……

以枣、栗肉上下着之遍……”

此时的粽子是甜的

明显可以看到是用蜜和枣一起做馅料

但到了唐朝时期

甜粽开始受到欢迎

盛唐时期“长安蜂蜜凉粽子”的受众

遍及宫廷与民间

在宋代甜粽子更是广受欢迎

北宋张耒的作品中提到:

“水团冰浸砂糖裹,有透明角黍松儿和”

南宋周密《武林旧事》记载的“糖蜜巧粽”

也是从名字就极尽宣扬自己的甜味

这不前阵子

江西德安展出了

距今已有750年、南宋时期的实物粽子

网友纷纷议论:

是甜口还是咸口的

直到明朝中

叶咸粽才终于“在甜粽子的包围中出了头”

据明代《竹屿山房杂部》记载

粽子的馅料除了已有的

“豆沙”“枣”“白糖”“胡桃”之外

增加了“猪肉醢(hǎi)料”

醢(hǎi)指的是肉酱

猪肉醢料即猪肉酱馅的咸粽

清代老饕袁枚在《随园食单》中则提到了堪称咸粽界扛把子的“火腿粽”:“用大箸叶裹之,中放好火腿一大块,封锅闷煨一日一夜,柴薪不断。食之滑腻温柔,肉与米化。”好火腿一大块,闷蒸一天一夜,单看文字,就已感受到肥滋滋火腿粽的莹润咸鲜。

“咸粽”比“甜粽”蘸料更丰富

甜粽的蘸料相对简单一般会

搭配白糖、桂花酱等甜味蘸料

在新疆那边还会配上酸奶吃

既有江南糯米的甜美软糯

又有新疆老酸奶的酸爽

释放出独特的新疆味道

咸粽的蘸料则更加丰富

可以搭配多种蘸酱

比如蜂蜜、玫瑰酱、豆豉、果酱、辣酱等

在福建泉州

有着著名的泉州烧肉粽

吃时淋上满满的芝麻酱或者沙茶酱

被酱汁浸泡过的糯米非常软糯入味

配合里面的五花肉、蛋黄浓浓的闽南味道

“甜粽”和“咸粽”的馅料都很“奇葩”

甜粽的馅料

以枣泥、豆沙、莲蓉、蜜饯、果仁等

甜食为主

也不乏各种奇特馅料

比如巧克力、冰淇淋、奶油等等

而咸粽的馅料

则以板栗、火腿、咸蛋黄、菌菇等

咸食为主

这两年则诞生了各式各样的“奇葩”馅料

比如小龙虾、臭豆腐、螺蛳粉、折耳根等等

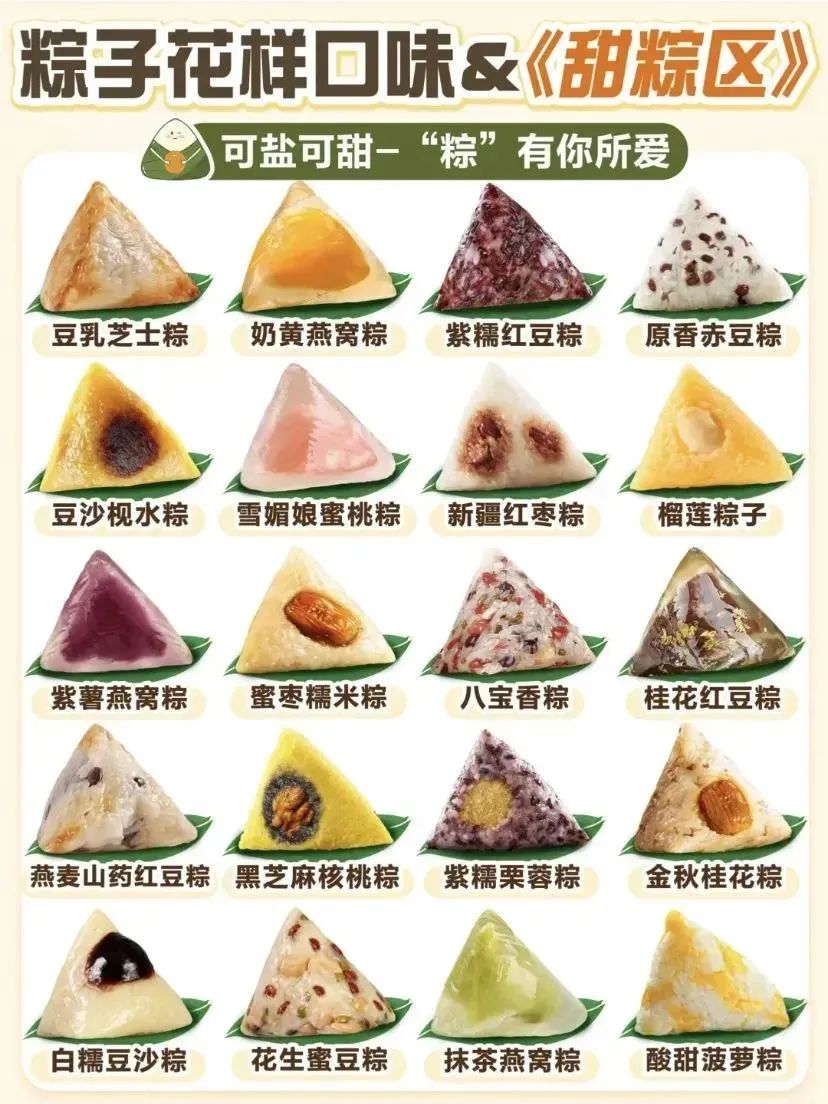

当然,粽子的花样口味还有很多~

以下口味哪个才是你的“粽”中之“粽”呢?

其实不论咸甜

“粽”有所爱

你爱吃的就是好粽

绿波为底,粽叶为媒端午很近,就在我们身边

(来源:江西广播电视台稻花香里)

编辑:吴晨

责编:钟千惠

审核:朱静

赣公网安备36040302000178号

赣公网安备36040302000178号