小小生态瓶 悠悠长江情

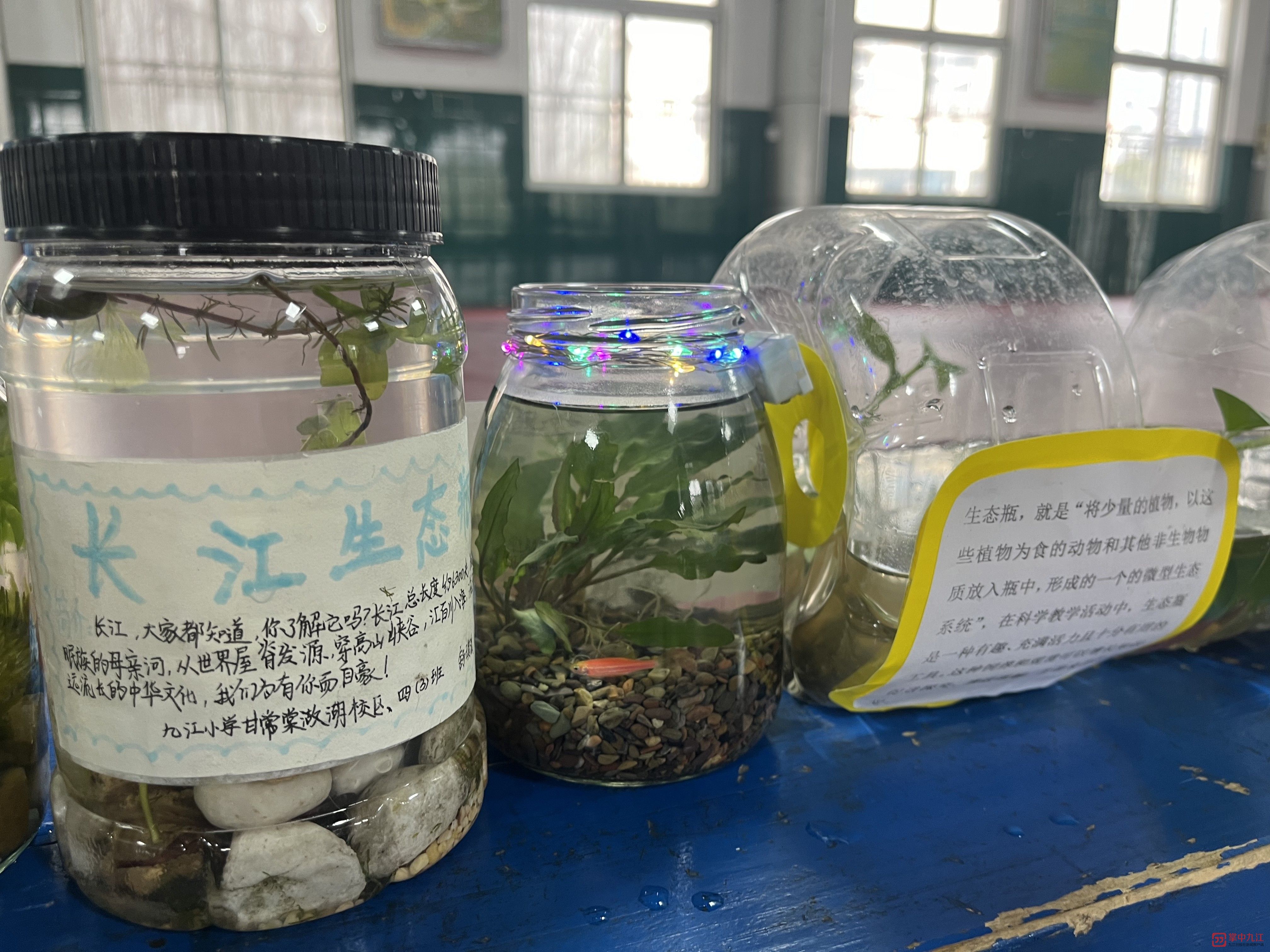

把从江边捡来的小石头冲刷干净,然后一层小石头,一层水草泥给铺好。小石头垒得高高的,像一座小山一样,再铺上青苔,放上一个小亭子。最后,往瓶子里装水,在水面上点缀一些浮萍,将两只小鳑鲏放进瓶子里,九江小学甘棠湖校区四(7)班崔嘉又的长江生态瓶就这样完成了。

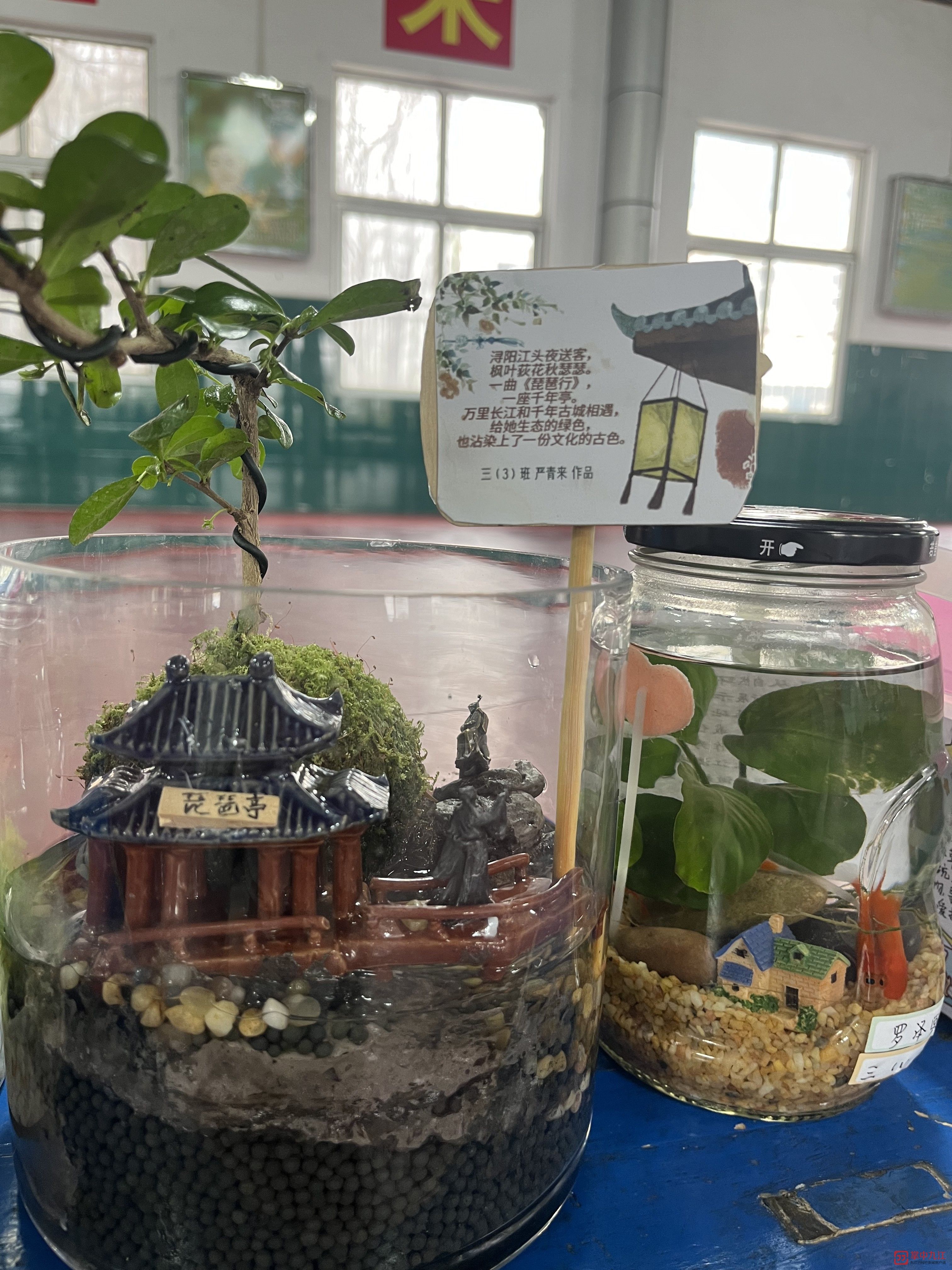

近日,九江小学开展了为期近一个月的主题为“守卫长江、共护家园”的科技节活动,考虑到每个年级孩子的动手能力不同,本次活动主要分为制作长江流域生态瓶,制作长江鱼类模型,打造长江最美岸线三类。记者在九江小学甘棠湖校区看到,由各年级同学和家长一起完成的作品各具特色,就像一个小小的微观世界。

“鳑鲏是淡水鱼,长江里有很多。你别看这个生态瓶里的鳑鲏很小,在长江里有些鳑鲏比这个要大,不过最大也就五六厘米。”说起她和妈妈一起制作的长江生态瓶,崔嘉又头头是道,“我还给这个生态瓶取了一个名字,叫‘一山飞驰大江边’。”山,就是小石头堆砌而成的,崔嘉又说这就是“庐山”;江,自然是长江,有鳑鲏在里面游。

三(5)班的柯奕羽给自己的生态瓶取名为“海洋天堂”,里面的生物物种十分丰富,不仅有小鱼,还有小虾、小螃蟹。柯奕羽说,今年上半年自己去了一趟江边,但是听妈妈说,这几年长江里的水没有以前那么干净了,“以后我们要更好地爱护长江,不能往长江里乱扔垃圾。”

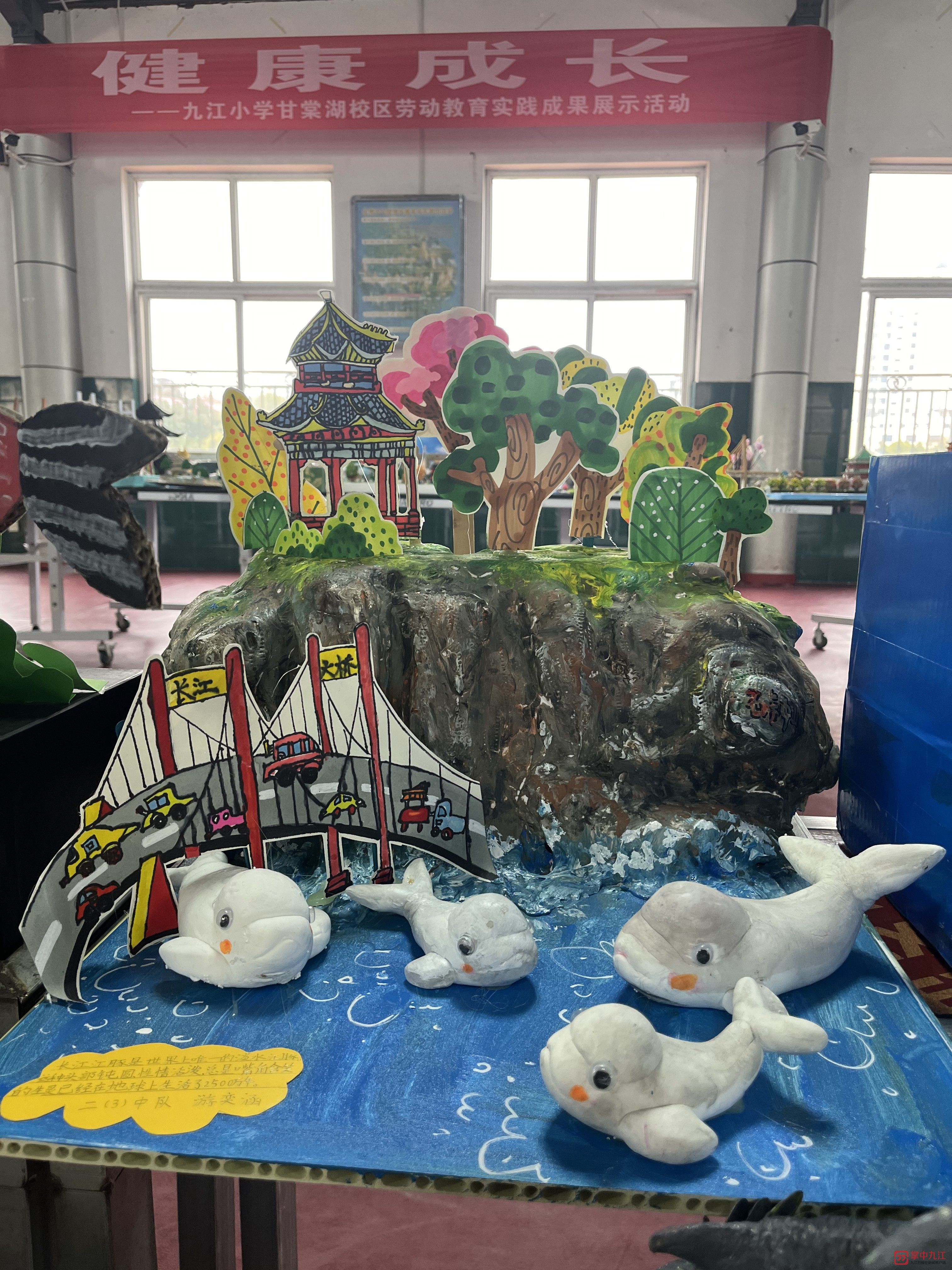

九江伴水而生,因江而兴。此次活动不仅让孩子们更好地了解长江文化,感受家乡美、长江韵,更提高了孩子们保护长江的意识,增强保护水资源的责任感和使命感。为了做好长江岸线模型,六(6)班的何南萱专门去了一趟长江国家文化公园九江城区段。在那里,何南萱发现原来岸边的植物叫春蓼,沿岸还有砼植生块、石笼网箱、石笼网垫。这些从来没有听说过的名词,这次何南萱都了解得清楚明白,并在自己的作品里一一标出来。在何南萱的作品里,有九江长江大桥、有栈道,长江里还有中华鲟、江豚,还特意写上了“共抓大保护 不搞大开发”这句话。“这句话是我在长江边看到的,就是提醒我们一定要保护好环境,保护好长江。”

江豚作为长江流域的珍稀物种,也成为这次活动的主角。游奕涵和妈妈一起完成了一件江豚群的作品,用黏土捏出来的江豚憨态可掬,在长江里欢快地成群嬉戏。游奕涵的妈妈王晶晶表示,孩子跟着自己一起查资料、看照片、动手制作,过程温暖又极具教育意义。

近年来,随着长江十年禁渔的实施,长江中的生物休养生息,生物多样性持续向好,江豚种群越来越壮大。禹清与女儿琚荔景花了一个星期的时间,利用矿泉水瓶、旧报纸、洗脸巾制作了一条大江豚,“我们生在长江边,住在长江边,的确需要从小了解长江文化,通过这次的活动能让孩子主动了解长江、江豚的知识。”

家长潘女士也表示,在与儿子周会尧合作完成生态瓶的过程中,儿子提问“生态瓶里应该放些什么鱼?”时,自己趁机告诉了儿子一些关于长江、关于淡水鱼的知识,这比孩子被动去学效果好得多,“我自己也有参与民间的江豚保护工作,我告诉他这几年随着大家保护意识的提升,江豚越来越多,希望今后也有机会能带着他一起参加类似活动。”

(九江日报全媒记者 孔颖 文/摄)

本原创内容版权归掌中九江(www.jjcbw.com)所有,未经书面授权谢绝转载。

编辑:左丹

责编:刘芸

审核:杨春霞

赣公网安备36040302000178号

赣公网安备36040302000178号