悦读九江丨明代忠良进士桂枝杨

石板小道。

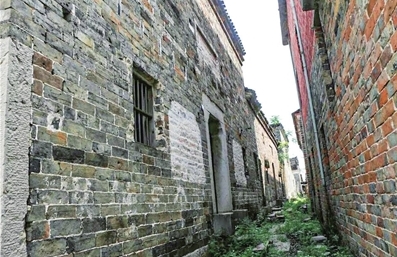

村民小居。

桂家村老祠堂。

桂家村东佳水塘。

□ 桂孝树 文/摄

当我怀着虔诚的心情,沿着山间蜿蜒的小路走进先祖德安县爱民乡岩泉村岩前桂家村时,尽管心里早有准备但我还是被眼前景象惊呆。我曾看过婺源那松竹连绵,飞檐翘角,白墙、灰砖、黑瓦,自然古朴的古镇风情,我觉得婺源之所以被游客们喜爱,与其古典的建筑和独特的民风有关。

眼前桂家古村的背后的东佳山海拔660多米,景色非常优美,就像横卧在桂家村东北边的一条巨龙。东佳山巍峨挺拔,峰峦起伏,紫岩列嶂,飞瀑涌流。泉水喷薄而出,跌落90余米,似游龙从天降。

很难想象曾经闻名天下的东佳书院竟然藏在德安县爱民乡岩泉村桂家古村之中,这座创办于唐龙纪年(公元889年)的东佳书院,最为鼎盛时期,从这所书院走出了18位朝官(其中有3人担任过宰相),29个地方官,55位进士,陈氏“八英九才子”“同榜三进士”已成为永不消失美谈。

据宗亲桂训豪介绍德安县岩泉桂村始建于唐代末年,东面有东佳书院旧址;南邻风景古松林、秀丽端庄的乌龟塘、德白公路;西对流水岩瀑布紫泉、一字园古寺;北环数十丈高岩烁紫屏。东佳书院坐落在群峦逶迤,沧浪起伏,泉流浩涌,飞瀑千丈的东佳山下桂家村,起源于唐朝,扬名于五代,兴盛于北宋,延续至明、清光绪间。

这里山清水秀、环境优雅自古以来就是一个读书治学的好地方。曾被著名教育学家、南康军守朱熹誉为“无市井之喧,有泉石之胜,真群体居讲学,遁迹著书之所”。书院因声名远播、藏书丰富,还吸引欧阳修、朱熹、吕端、钱若水、黄庭坚、杨亿、苏轼等文人学士前来求知、讲学或游览,留下300多篇题词文章和诗篇。

桂氏宗亲自明朝迁入此处,已在此生活了25代,明清年间,桂家村有150户,700多人。先后出现过两名进士和一名专员:桂枝杨,字孟远,号肖泉;桂博云,笔名——鋤月;桂由卫为安徽、湖北、江西三省专员。

过去村里的老房子建得非常气势宏伟,楼台亭角、雕龙画凤让人为之震撼,只是那些古老的建筑,大部分毁在日本鬼子的炮火之中。经过翻修幸存的百余处老宅早已失去了往日的辉煌,印入眼睑的老宅大都是马头墙,中有天井,外部为粉墙黛瓦,老宅之间百米长青石板小巷有数10条。现在保持完好明清朝古建筑群体达63栋,6000多平方米。

走进村庄,一排排的古建筑屋;一条条老石板路;一棵棵古老的庄园树,特别那棵千年古香樟,高数十丈,树直径3米有余,树围10余米;一口口清澈透底的老井把这个文明老村装扮得古色古香!

宗亲带我参观祠堂,有关明代忠良进士桂枝杨的介绍历历在目,桂枝杨系原太平乡太平桥吴家庄,现爱民乡红岩村六组。字孟远,号肖泉,岩泉人。年末冠而举动端方,不少徇于人,事嫡母尽孝。母病,他昼夜不眠,药必亲调。守父训,无敢少违。他少以神童之称,诗书过目成诵。弱冠举于乡。越八年,中嘉靖已末(1559年)进士,他为官一生清正俭约,弹劾宰相严嵩,仁义宅躬,居家敬友,乡族籍称,守职忠廉,边闽欢腾,是一代忠良典范。

这里岩石峻峭,地势险恶,岩高百丈。数十里外望之,烁如紫屏,泉出其中,飞白泻碧。清朝有诗甚赞其景:“穿破云层泻碧天,红霞白雪锁层巅。游人争羡匡庐瀑,未积东佳一脉泉。”曾经传说有人经常到岩泉庄说:“石头岩,石头岩,终久一日倒下来。人要还在底下生,来日总被石头埋。”但桂姓家人不相信,就全部往岩泉庄搬迁。当时桂枝杨家居住的是一栋土坯房屋,屋后山地中有一口清澈透底的水塘,供人们日常生活用水。他的土屋周围长满了搭壁季,四季常青,藤箤叶茂。全家人靠耕种田地维生。

桂枝杨从小就显得非常聪明,读书有过目不忘的本领,弱冠之年便成秀才,(1559年)明嘉靖三十八年己未科殿试金榜第二甲第41名进士出身。上任出门那天清早,当家人送他走到太平桥头时,全家人傻了眼。有人害他,桥面上竟放了一副棺材,吓得他家人拖着枝杨就往家里走。他笑了笑说:父母大人放心好了,这叫官上加官。只见他不慌不忙地朝着官材走过去,父母亲一听,似乎儿子破得很有理,这才放心让枝杨走了。

当时,社会风尚败坏,朝廷浑浊,恶人得势。他上任后,秉公办事,两袖清风。爱民如子,处处为受苦受难人着想,视百姓为衣食父母。视国胜家,一去就是十年八载。他的父亲因劳累过度成疾,多年去世。

母亲一人在家望眼欲穿,儿行千里母担忧,现已年逾花甲,还不知道哪天走,她多么想念和看看孩子。母亲的心事被一地仙(风水先生)看出,就对她说:你真的想儿子回来?他母亲说:是的。地仙便假仁假义地对老母关心的样子,慢吞吞地对她说:你要想儿子回来容易,不过半月你儿子就会回来看你。老母亲被他说得很动心,就对地仙说:只要能让孩子回来就要得。后来地仙就叫她请人把屋后那口塘塞了,把屋周围的搭壁季也全砍掉了。

一天,桂枝杨从安徽乘船回来,途经彭泽小孤山时,看见江西田地一片荒废,饥饿成遍地乞讨,百姓不以土地为本,哪来吃的?反而成群结队地去小孤山求神拜佛,有何用也。他责令船家停下来,拿上笔墨下船走到小孤山边显赫的地方,提笔写了一首诗:“小孤山上一尊神,尽是泥巴掺草筋。阴风吹动狼毫笔,顺风送我到江西。”他明确告知人们不要靠神信神,赶快回家去耕种田地精忠报国养家。

人们听了他的话,回家好好耕种土地,那年大丰收了。后来人们的生活水平一年好过一年。有人这样颂扬:“江西是个好地方,风调雨顺不断粮。皇帝见了微微笑,百姓感谢桂枝杨。”

不料,好景不长。桂枝杨从那次回江西后,身得烂背花重病,再也没有和人们见面了,终年三十二岁。

可以说桂枝杨为官一生以仁义宅躬,居家敬友,乡族籍称,守职忠廉,边闽欢腾。劾宰相严嵩之章,语语恳怛,字字义胆。官吏部主事,黜陟一秉至公,清慎俭约,惟惧无清白令名,致贻亲玷。

桂枝杨精通《周易》。其所著《经书讲艺》,颉颃乎朱程;《大明会典》,恍惚于《周官》《袪惑钤》五行占验,补星光官所不逮;《飞天紫微》,《虎钤策通》《律吕全书》等三十余种,皆发前圣贤所未发,文行兼修。卒年三十有二,谥“文孝公”。桂枝杨死后,其妻子曾氏含辛茹苦把儿子抚养成人,享年90岁。其七世从孙,辑刊其《大象经》行世(旧县志)。

眼前的桂家村的屋墙上,爬满青藤;庭院中,野草疯长,但桂氏祖先的文化依然在流传,当年桂枝杨留下的一副对联已成为历史的见证。当宗亲带我去看两根折断的石柱,用清水清洗之后上面刻字依然可见,宗亲还给我拿出他保存多年的东佳书院的砖瓦。并告诉我岩泉桂村村北头几块菜地里,还经常能见到一些残砖破瓦,那里就是当年东佳书院的遗址。只是时光已逝,斯人已去,东佳书院当年的繁华已经落幕,这大概就是岁月的沧桑吧。

编辑:王文婧

责编:刘芸

审核:姜月平

赣公网安备36040302000178号

赣公网安备36040302000178号