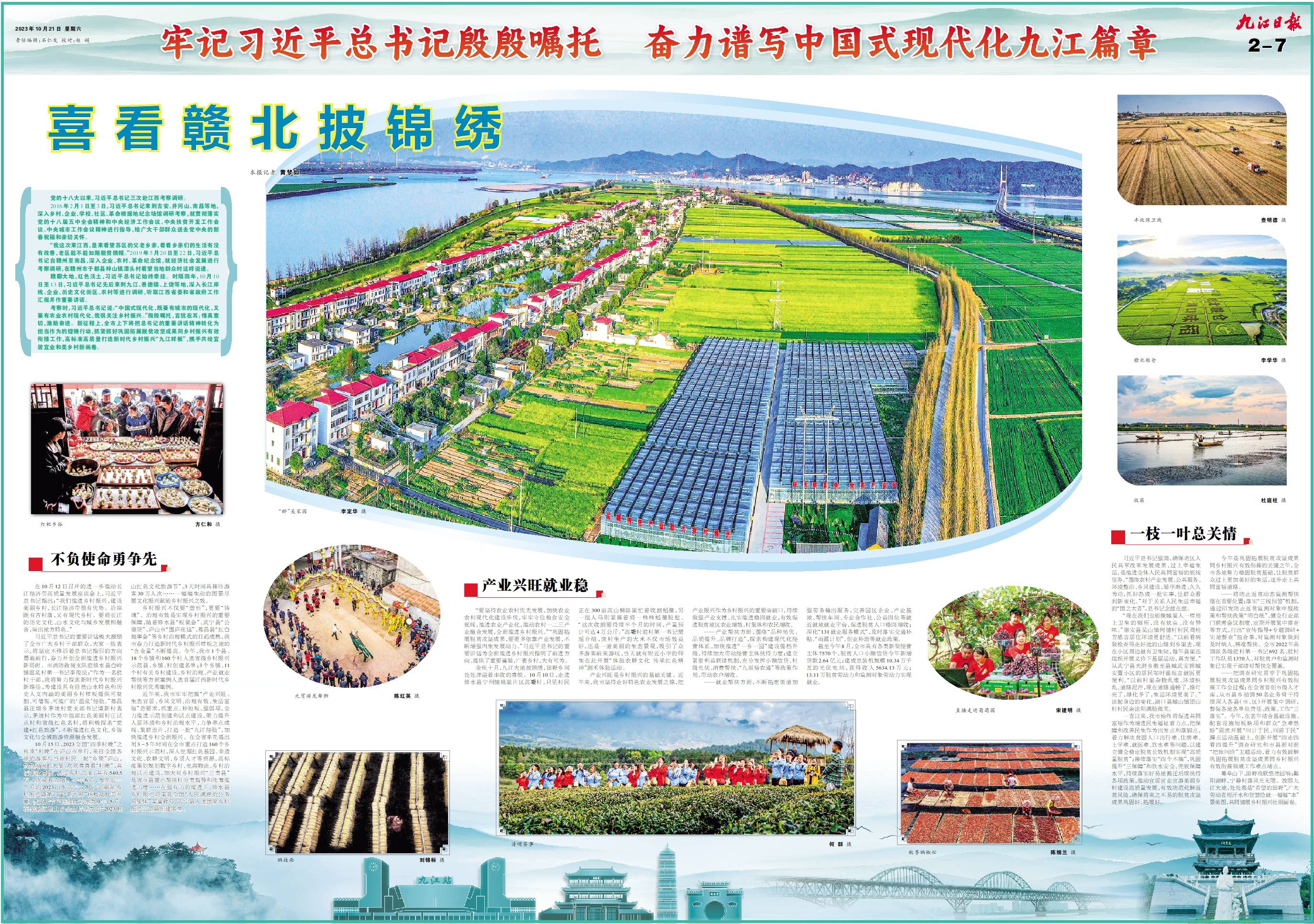

《九江日报》重磅连版报道:喜看赣北披锦绣

导读

10月10日,习近平总书记在我市先后考察了长江国家文化公园九江城区段、中国石化九江分公司,了解长江国家文化公园建设、长江岸线生态修复、石化企业转型升级绿色发展等情况。

“长江是长江经济带的纽带。无论未来长江经济带怎么发展、发展到哪个阶段,都不可能离开长江的哺育。要从人与自然和谐共生的生命共同体出发,着眼中华民族永续发展,把长江保护好。”殷殷嘱托言犹在耳,总书记的重要讲话让九江市广大干部群众倍受鼓舞、倍增信心、倍添动力。

10月21日,九江日报刊发报道《喜看赣北披锦绣》,精彩版面和报道邀您阅读。

党的十八大以来,习近平总书记三次赴江西考察调研。

2016年2月1日至3日,习近平总书记来到吉安、井冈山、南昌等地,深入乡村、企业、学校、社区、革命根据地纪念场馆调研考察,就贯彻落实党的十八届五中全会精神和中央经济工作会议、中央扶贫开发工作会议、中央城市工作会议精神进行指导,给广大干部群众送去党中央的新春祝福和亲切关怀。

“我这次来江西,是来看望苏区的父老乡亲,看看乡亲们的生活有没有改善,老区能不能如期脱贫摘帽。”2019年5月20日至22日,习近平总书记自赣州至南昌,深入企业、农村、革命纪念馆,就经济社会发展进行考察调研,在赣州市于都县梓山镇潭头村看望当地群众时这样说道。

赣鄱大地,红色沃土,习近平总书记始终牵挂。时隔四年,10月10日至13日,习近平总书记先后来到九江、景德镇、上饶等地,深入长江岸线、企业、历史文化街区、农村等进行调研,听取江西省委和省政府工作汇报并作重要讲话。

考察时,习近平总书记说:“中国式现代化,既要有城市的现代化,又要有农业农村现代化,我很关注乡村振兴。”殷殷嘱托,言犹在耳;情真意切,激励奋进。新征程上,全市上下将把总书记的重要讲话精神转化为担当作为的铿锵行动,抓紧抓好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作,高标准高质量打造新时代乡村振兴“九江样板”,携手共绘宜居宜业和美乡村新画卷。

“醉”美家园 李定华 摄

在10月12日召开的进一步推动长江经济带高质量发展座谈会上,习近平总书记指出:“我们推进乡村振兴,建设美丽乡村,长江经济带很有优势。沿岸既有古村落,又有现代乡村。要将长江的历史文化、山水文化与城乡发展相融合,突出地方特色。”

灯粑乡俗 方仁和 摄

习近平总书记的重要讲话极大激励了全市广大乡村干部群众,大家一致表示,将坚定不移沿着总书记指引的方向勇毅前行,奋力开创全面推进乡村振兴新局面。市消防救援支队驻修水县白岭镇温泉村第一书记李俊说:“作为一名驻村干部,我将努力探索新时代乡村振兴新路径,为建设具有自然山水特色和历史人文内涵的美丽乡村样板提供可复制、可借鉴、可推广的‘温泉’经验。”都昌县汪墩乡茅垅村党支部书记谭新村表示,茅垅村作为中组部红色美丽村庄试点村和省级红色名村,将积极探索“党建+红色旅游”,不断推进红色文化、乡俗文化与全域旅游资源融合发展。

元宵游龙舞狮 陈红英 摄

10月15日,2023全国“四季村晚”之秋季“村晚”在庐山市举行,来自全国各地的游客与当地村民一起“乡聚”庐山,热热闹闹赶大集、欢欢喜喜看“村晚”,共话丰收喜悦,感受乡村之美,共有540.5万人次观看直播。今年6月,为期近一个月的2023山水武宁文化产业赋能乡村振兴暨第九届“新光杯”杨梅文化节开幕,该文化节已连续成功举办9年;5月,在柴桑区岷山乡金盘村举办的“2023岷山红色文化旅游节”,3天时间共接待游客30万人次……一幅幅生动的图景尽展文化振兴赋能乡村振兴之效。

清明茶事 何 群 摄

乡村振兴不仅要“塑形”,更要“铸魂”。治理有效是实现乡村振兴的重要保障,随着修水县“板凳会”、武宁县“公德贷”、庐山市“围庐夜话”、都昌县“红白理事会”等乡村治理模式的日趋成熟,我市奋力打造新时代乡村振兴样板之地的“含金量”不断提高。今年,我市1个县、18个乡镇和160个村入选省级乡村振兴示范县、乡镇、村创建名单;3个乡镇、11个村有关乡村建设、乡村治理、产业就业帮扶等方面案例入选首届江西新时代乡村振兴优秀案例。

近年来,我市牢牢把握“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求,抓重点、补短板、强弱项,全力推进示范创建和试点建设,聚力提升人居环境和乡村治理水平,力争串点成线、集群连片,打造一批“九江经验”,加快推进乡村全面振兴。在全省率先提出用3~5年时间在全市重点打造160个乡村振兴示范村,深入挖掘红色基因、非物质文化遗产、农耕文明、乡贤人才等资源,高标准策划规划数字乡村、电商物流、乡村治理试点建设,加大对乡村振兴“三类县”及省市县重点帮扶村分类指导和统筹推进力度……在强有力的推进下,修水县乡村振兴局荣获全国“人民满意的公务员集体”荣誉称号,武宁县入选国家乡村振兴示范县创建名单。

“要坚持农业农村优先发展,加快农业农村现代化建设步伐,牢牢守住粮食安全底线,推进农业产业化,推动农村一二三产业融合发展,全面推进乡村振兴。”“巩固拓展脱贫攻坚成果,要更多依靠产业发展,不断增强内生发展动力。”习近平总书记的重要讲话为全面推进乡村振兴指明了前进方向、提供了重要遵循,广袤乡村,大有可为。

赣北粮仓 李学华 摄

金秋十月,九江大地披锦绣,田野乡间处处洋溢着丰收的喜悦。10月10日,走进修水县宁州镇桃里片区高塅村,只见村民正在300亩高山梯田里忙着收割稻穗,另一组人马则紧接着将一株株稻穗脱粒。“这次收割要持续半个月的时间,产量预计可达4万公斤。”高塅村驻村第一书记樊瑶介绍,该村生产的大米不仅市场效益好,还是一道美丽的生态景观,吸引了众多游客前来游玩,当天就有附近小学的师生在此开展“体验农耕文化 传承红色精神”割禾体验活动。

秋季晒椒忙 陈细兰 摄

产业兴旺是乡村振兴的基础关键。近年来,我市坚持走好特色农业发展之路,把产业振兴作为乡村振兴的重要突破口,持续做强产业支撑、扎实推进稳岗就业,有效促进脱贫地区农业增效、村集体和农民增收。

丰收保卫战 查明德 摄

——产业帮扶方面,围绕“品种培优、品质提升、品牌打造”,探索构建现代化经营体系,加快推进“一乡一园”建设提档升级,持续加大带动经营主体扶持力度;建立紧密利益联结机制,充分发挥小额信贷、村级光伏、消费帮扶、“九派裕农通”等政策作用,带动农户增收。

——就业帮扶方面,不断拓宽渠道加强劳务输出服务,完善园区企业、产业基地、帮扶车间、专业合作社、公益岗位等就近就地就业平台,促进脱贫人口稳岗增收;深化“131就业服务模式”,及时落实交通补贴、“雨露计划”、创业补助等就业政策。

截至今年8月,全市共有各类新型经营主体7570个,脱贫人口小额信贷今年新增贷款2.64亿元;建成总装机规模10.34万千瓦的光伏电站,获得收入5634.13万元;13.11万脱贫劳动力和监测对象劳动力实现就业。

习近平总书记强调,确保老区人民共享改革发展成果,过上幸福生活,是推进全体人民共同富裕的底线任务。“围绕农村产业发展、公共服务、环境整治、乡风建设,循序渐进、久久为功,抓好办成一批实事,让群众看到新变化。”对于关系人民生活幸福的“国之大者”,总书记念兹在兹。

收获 杜庭柱 摄

“现在我们也能像城里人一样用上卫生的厕所,没有蚊虫、没有异味。”德安县吴山镇何铺村村民周桂芳感言居住环境更舒适。“以前看病做检查得走好远的山路到乡里去,现在小区周边就有卫生院,每年县里还组织开展义诊下基层活动,真方便。”从武宁县大洞乡搬至县城武安锦城安置小区的居民邹时盛坦言就医更便利。“以前村里杂物乱堆、环境脏乱、道路泥泞,现在道路通畅了,路灯亮了,绿化多了,生活环境更美了。”谈起身边的变化,湖口县城山镇团山村村民余论阳满脸微笑。

直播走进葡萄园 宋建明 摄

一直以来,我市始终将促进共同富裕作为增进民生福祉着力点,把保障和改善民生作为出发点和落脚点,着力解决贫困人口出行难、住房难、上学难、就医难、饮水难等问题,以建立健全稳定脱贫长效机制实现“高质量脱贫”;接续落实“四个不摘”,巩固提升“三保障”和饮水安全、兜底保障水平,持续落实好易地搬迁后续扶持各项政策,推动宜居宜业宜游美丽乡村建设高质量发展,有效防范化解返贫风险,确保将来之不易的脱贫攻坚成果巩固好、拓展好。

晒挂面 刘锦标 摄

今年是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的关键之年,全市各地努力稳固脱贫基础,让脱贫群众过上更加美好的生活,逐步走上共同富裕道路。

——将防止返贫动态监测帮扶摆在首要位置:落实“三线预警”机制,通过印发防止返贫监测对象申报政策和帮扶政策“明白纸”、健全行业部门联席会议制度、定期开展集中排查等方式,打出“宣传指导+专题调研+实地督查”组合拳,对监测对象做到及时纳入、精准帮扶。全市2022年共调派各级驻村第一书记692名、驻村工作队员1370人,对脱贫户和监测对象已实现干部结对帮扶全覆盖。

——把调查研究贯穿于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作全过程:在全省首创市级人才库,从市县乡抽调50名业务骨干持续深入各县(市、区)开展集中调研,督促各地各单位责任、政策、工作“三落实”。今年,在去年结合基础设施、配套设施短板缺项和群众“急难愁盼”需求开展“问计于民、问需于民”蹲点活动基础上,创新开展“四走四看四提升”调查研究和市县面对面“把脉问诊”主题活动,着力有效破解巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领域工作难点堵点。

幕阜山下,田野牧歌悠然回响;鄱阳湖畔,宁静村落风光无限。放眼九江大地,处处都是“希望的田野”,广大劳动者用汗水和智慧绘就一幅幅“丰”景美图,共同铺展乡村振兴壮丽画卷。

(九江日报全媒记者 黄梦如)

本原创内容版权归掌中九江(www.jjcbw.com)所有,未经书面授权谢绝转载。

编辑:左丹

责编:刘芸

审核:杨春霞

赣公网安备36040302000178号

赣公网安备36040302000178号